doi: 10.62486/agma202492

ORIGINAL

Corporate Social Responsibility of university, business and state: cooperation strategies

Responsabilidad Social Corporativa de la universidad, empresa y estado: estrategias de cooperación

Rolando Eslava-Zapata1

![]() *, Zuleima

Tuta-Téllez1

*, Zuleima

Tuta-Téllez1 ![]() *, Francisco Sierra-Narváez2

*, Francisco Sierra-Narváez2 ![]() *

*

1Universidad Libre Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Cúcuta. Colombia.

2Universidad Libre Colombia, Facultad de ingenierías, Cúcuta. Colombia.

Citar como: Eslava-Zapata R, Tuta-Téllez Z, Sierra-Narváez F. Corporate Social Responsibility of university, business and state: cooperation strategies. Management (Montevideo). 2024; 2:92. https://doi.org/10.62486/agma202492

Enviado: 03-12-2023 Revisado: 08-03-2024 Aceptado: 04-08-2024 Publicado: 05-08-2024

Autor para la correspondencia: Rolando Eslava-Zapata *

ABSTRACT

Introduction: the objective of the research is to propose strategies for inter-institutional cooperation between the university, business, and state, framed in corporate social responsibility, to generate opportunities for access to higher education for students of the Dreams Project of the Colombian Institute of Family Welfare (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

Method: the research is qualitative and designed using grounded theory. First, a documentary review was conducted, and then an interview was conducted with fourteen key informants, whose responses were analyzed using the Atlas IT program.

Results: four categories of University Social Responsibility were found: organizational impact, cognitive impact, educational impact, and social impact. The results show a panorama where universities in the region are making significant efforts on several fronts of Corporate Social Responsibility, but still face considerable challenges. The need for better articulation between universities, government, and the private sector is a recurring theme, as is the urgency of making their contributions to society more visible. In addition, strengthening ethical teaching and promoting a more effective corporate citizenship stand out as key areas for improvement.

Conclusions: corporate Social Responsibility can play a crucial role in strengthening partnerships between these actors by providing a framework for collaboration based on common social and economic development objectives. Implementing cooperation strategies that integrate Corporate Social Responsibility allows the creation of synergies between universities, businesses, and states and optimizes available resources.

Keywords: Corporate Social Responsibility; University; Business; State; Cooperation; Welfare; Higher Education.

RESUMEN

Introducción: el objetivo de la investigación es proponer estrategias de cooperación interinstitucional de la universidad, empresa y estado, enmarcados en la responsabilidad social corporativa para la generación de oportunidades de acceso a la educación superior en estudiantes del Proyecto Sueños del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Método: el tipo de investigación es cualitativo con un diseño basado en la teoría fundamentadas. En principio se hace un revisión documental y luego se aplica un entrevista a catorce informantes clave, cuyas respuestas son analizadas con el programa Atlas TI.

Resultados: se hallaron cuatro categorías de Responsabilidad Social Universitaria a saber: impacto organizacional, impacto cognitivo, impacto educativo e impacto social. Los resultados muestran un panorama donde las universidades de la región están haciendo esfuerzos significativos en varios frentes de la Responsabilidad Social Corporativa, pero aún enfrentan desafíos importantes. La necesidad de una mejor articulación entre las universidades, el gobierno y el sector privado es un tema recurrente, al igual que la urgencia de visibilizar más sus aportes a la sociedad. Además, el fortalecimiento de la enseñanza ética y la promoción de una ciudadanía corporativa más efectiva se destacan como áreas clave para mejorar.

Conclusiones: la Responsabilidad Social Corporativa puede desempeñar un papel crucial en el fortalecimiento de las alianzas entre estos actores, al proporcionar un marco para la colaboración basada en objetivos comunes de desarrollo social y económico. La implementación de estrategias de cooperación que integren la Responsabilidad Social Corporativa permite crear sinergias entre universidad, empresas y estado y optimiza los recursos disponibles.

Palabras clave: Responsabilidad Social Corporativa; Universidad; Empresa; Estado; Cooperación; Bienestar; Educación Superior.

INTRODUCCIÓN

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es una herramienta estratégica para que las organizaciones contribuyan al desarrollo sostenible y al bienestar de las comunidades que las circundan. En su núcleo, la RSC implica que las empresas y otras instituciones se comprometan a ir más allá de sus objetivos comerciales tradicionales para abordar cuestiones sociales, económicas y ambientales. Esto se manifiesta en la implementación de iniciativas que promuevan el desarrollo local, la educación y la inclusión social. Estas estrategias pretenden cumplir con las normativas legales, pero también tienen como propósito generar un impacto positivo en la sociedad mediante la creación de valor compartido, que se traduce en mejorar la calidad de vida y fomentar la justicia social.(1)

En relación con los actores: universidad, empresa y Estado, cada uno desempeña un rol específico en la promoción de la responsabilidad social. Las universidades, por su parte, aportan su conocimiento y capacidad investigativa, formando profesionales competentes y desarrollando proyectos de impacto social. Las empresas contribuyen con recursos, tecnología y experiencias prácticas, mientras que el Estado proporciona el marco normativo y facilita la implementación de políticas públicas. La colaboración entre estos actores permite abordar de manera integral las problemáticas sociales, como la falta de acceso a la educación y el desempleo, mediante la formulación e implementación de estrategias conjuntas que maximicen los beneficios para la comunidad.

La triangulación entre universidad, empresa y estado en el marco de la RSC es fundamental para promover el bienestar de las familias colombianas. Este enfoque colaborativo permite alinear recursos y esfuerzos para desarrollar proyectos como el Proyecto Sueños del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que busca mejorar las oportunidades educativas y laborales de jóvenes en situación de vulnerabilidad. A través de esta cooperación, se crean mecanismos eficaces para ofrecer acceso a la educación superior, capacitación laboral y apoyo socioeconómico.

La universidad en el deber ser de generar y transferir conocimiento para la transformación del hombre y el entorno que le rodea, persiste en mantener su concepción histórica de la resolución de problemas sociales desde la noción tradicional de docencia e investigación, reconocidas como la primera misión de la universidad desde el ejercicio docente del siglo XII y cuyo propósito era preservar el conocimiento existente y difundirlo a las élites académico – científicas; así mismo, persiste en mantener la segunda misión nacida con la creación de la Universidad de Berlín en 1810, con el fin de desarrollar la investigación y la difusión social del conocimiento acumulado en estas.(2)

Posteriormente nace la tercera misión de la universidad planteada inicialmente por Ortega y Gasset en 1930. En esta se tiene como propósito comprender el uso, aplicación y explotación del conocimiento y otras capacidades fuera del ámbito académico, entendiendo que tanto la producción de conocimiento como la generación de procesos de investigación tienen impacto en el entorno. A partir de esta misión se utiliza la función generadora de conocimiento e innovación como medio para mejorar las condiciones de vida en la medida que los resultados de la academia intervienen en el entorno con un alto valor agregado hacia las personas, proporcionando así la oportunidad de generar calidad de vida desde el conocimiento como valor compartido por la universidad y reconectando el éxito de la responsabilidad social con el progreso de los ciudadanos.(3)

El surgimiento de la tercera misión expone a la universidad la necesidad de actualizarse al compás de lo que requiere la sociedad, comprometiéndose más allá de la visión tradicional de docencia e investigación, así como desarrollando los valores y prácticas académicas desde el pilar de la responsabilidad social que permita satisfacer las necesidades del entorno e implantar alternativas de solución como evidencia de la generación y transferencia de conocimiento a manera de valor compartido para vincular el progreso económico y social.(4)

Ante la creciente demanda por parte de instituciones y organismos que representan a los sectores de la sociedad en torno a la universidad, se ha evidenciado una baja capacidad de respuesta desde la academia ya que se limita a tomar el papel tradicional de formador de profesionales para el mercado laboral; esto, representa un nuevo desafío de las instituciones de educación superior para asumir el rol como generador y difusor de oportunidades de acceso a las fuentes de conocimiento para que los ciudadanos obtengan las herramientas cognitivas y comportamentales que propendan hacia una sociedad más justa y próspera.(5)

Es este desafío el punto de partida para asumir estrategias de cooperación con instituciones del estado. Estas estrategias permiten crear los medios para dar respuesta a problemas sociales emergentes tales como la inserción en el sistema de educación superior, el desarrollo de herramientas que potencien el acceso a oportunidades del mundo laboral de los egresados de la universidad y que, a su vez, mitiguen la exclusión social y la informalidad ante el creciente desempleo y desocupación laboral.(6)

Asumir la responsabilidad de este desafío a partir de prácticas socialmente responsables en educación superior que conlleven a responder ante las necesidades sociales ha originado diversas alternativas en la formación de profesionales como mecanismo de intervención social desde la generación y transferencia de conocimiento, contemplando las estrategias de cooperación como una nueva perspectiva de colaboración con los grupos de interés externos a la institución, que provean las herramientas de progreso económico y social para los ciudadanos en estado de vulnerabilidad.(2) Tal es el caso del Proyecto Sueños del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el cual brinda oportunidades de proyecto de vida de cada adolescente protegido en el ICBF en la medida que otorga beneficios de acceso y financiación a esta población para cursar sus estudios profesionales y, además, realiza el acompañamiento para la inserción de estas personas al mundo laboral.

En el marco de la tercera misión, la universidad tiene como compromiso el desarrollo socio – económico de la comunidad, iniciando con el reconocimiento del impacto de la intervención de las unidades de bienestar estudiantil y materializándose con el establecimiento de estrategias de cooperación con instituciones del sector público tales como el ICBF, que tengan como propósito la resolución de las necesidades sociales, económicas y culturales, encontrando en la responsabilidad social corporativa el medio por el que se puede contribuir de forma significativa en la generación de oportunidades de acceso a la educación superior de jóvenes categorizados en estado de vulnerabilidad, orientándolos hacia la construcción de competencias que les permitan ser parte activa en la sociedad desde la conformación del tejido económico y laboral de vanguardia.(7)

El trabajo cimentado en estas páginas se torna esencial puesto que, comprende y constantemente resalta la necesidad de que instituciones de educación superior generen posibilidades de estudio que apoyen y dignifiquen a poblaciones con recursos y oportunidades limitadas. Basados en la evidencia empírica, las universidades se han quedado rezagadas en las cátedras relacionadas con el aspecto social y han minimizado la capacidad de responder y desarrollarse ante los rápidos cambios del entorno, se debe considerar como aspecto estratégico la generación de oportunidades de desarrollo para la construcción de competencias que den respuesta a los crecientes problemas sociales.(8) Es allí donde este trabajo cobra importancia, puesto que, propone estrategias basadas en el ejercicio de la responsabilidad social que enfocan la formación del hombre hacia su aporte y desarrollo en el progreso económico como eje fundamental para consolidar el desarrollo de la sociedad.(9)

Se confía en que generar estrategias de cooperación entre la universidad, empresa y estado, potencia las oportunidades para la formación de profesionales universitarios que promuevan el desarrollo económico y social de su entorno. Por ello, las estrategias planificadas y consideradas en este proyecto, verifican dicho impacto a través del monitoreo de los indicadores de gestión de responsabilidad social siendo esta la evidencia del éxito de estas estrategias en la ampliación de oportunidades de desarrollo humano y de progreso económico y social en el territorio.

En este sentido, el desarrollo de una investigación bajo el enfoque de la responsabilidad social corporativa y las estrategias de cooperación, implica la comprensión de los indicadores que cuantifiquen los alcances de la academia en el impacto social. Los resultados que se pueden lograr con ello a nivel institucional implican la posibilidad de crear oportunidades de desarrollo mediante las estrategias de cooperación entre la universidad, empresa y estado con los indicadores de gestión necesarios para orientar el acceso a oportunidades de formación profesional a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Se considera también que, a partir de este trabajo, es posible identificar y tratar una necesidad vital desde un punto de vista empresarial, la necesidad de incorporar la triple hélice en una dinámica adaptativa que responda a una preocupación permanente por el bienestar de jóvenes en estado de vulnerabilidad. De esta forma, se invita a la creación de conciencia, más allá de la responsabilidad social como elemento normativo y de gobierno corporativo, e implica la creación de valor compartido por la intervención de la universidad en el entorno a través de las unidades de bienestar estudiantil, los departamentos de talento humano de las empresas y la dirección del ICBF que involucra el Proyecto Sueños en el componente de educación. De esta forma, se resalta desde estas páginas que, es necesario avivar en las instituciones una perspectiva social que cree alternativas de respuesta a las necesidades crecientes en las familias en estado de vulnerabilidad que ven limitado el acceso a educación superior de los jóvenes.(10)

También, este trabajo es de utilidad para futuros proyectos e investigadores que se erijan por el interés de la responsabilidad social corporativa de las instituciones, ya que encontrarán que proponemos desde un ámbito personal y profesional, el desarrollo de aptitudes propias del administrador de empresas, desde el eje estratégico bajo un enfoque de responsabilidad social, en la medida que se inculca el tratamiento ético del actuar del investigador en el proceso de desarrollo de cada elemento que compone el trabajo investigativo.(11) Así mismo, hallaran que, respecto al factor académico – científico, pretendemos generar nuevo conocimiento que sirva como referente en la universidad, la empresa y el estado, así como también, para semilleros y grupos de investigación interesados en este tipo de discusiones para formular futuras propuestas apoyadas por la investigación que aquí se ha desarrollado.

Parcialmente, se contó con la evidencia empírica de la problemática de estudio, las bases teóricas relacionadas a la responsabilidad social, así como las estrategias de cooperación y la metodología e instrumentos definidos para su aplicación a la muestra identificada. De manera inicial se halló que el proyecto de investigación es pertinente para los actores involucrados y para el contexto en el que se desarrolló el mismo, pudiendo generar altos impactos en la región desde la propuesta estratégica en la relación entre la universidad, la empresa y el estado para la generación de valor compartido.

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo proponer estrategias de cooperación interinstitucional en la universidad, empresa y estado, enmarcados en la responsabilidad social corporativa para la generación de oportunidades de acceso a la educación superior en estudiantes del Proyecto Sueños del ICBF. Para ello, se planteó una metodología con enfoque cualitativo, mediado por el método de interpretación hermenéutico y fenomenológico para recopilar la información por medio de la aplicación de una entrevista en profundidad mediante un cuestionario de preguntas abiertas sometido a la lectura interpretativa del mismo y a pruebas de validez y confiabilidad a fin de determinar su pertinencia frente al tema de investigación. Los datos obtenidos con la aplicación de este cuestionario son analizados en el software para el análisis cualitativo Atlas TI.

MÉTODO

Para el desarrollo metodológico de esta investigación, se optó por el enfoque cualitativo con el objetivo de obtener una comprensión profunda de las dinámicas y relaciones entre los informantes clave. El enfoque cualitativo es particularmente adecuado cuando se busca explorar y entender fenómenos complejos y contextos específicos, ya que permite una inmersión detallada en el significado y la aplicación de conceptos abstractos (12) destacan que en el caso de esta investigación, el enfoque cualitativo facilitó el examen exhaustivo de la responsabilidad social corporativa y su implementación en la generación de oportunidades de acceso a la educación superior en el Proyecto Sueños del ICBF.

El diseño de investigación seleccionado es el de teoría fundamentada, el cual es una metodología cualitativa que busca desarrollar teorías directamente a partir de los datos obtenidos durante la investigación, en lugar de partir de hipótesis o teorías preexistentes.(13) Estas categorías, a su vez, se integran para formar una teoría coherente y fundamentada en la realidad observada. La teoría fundamentada permitió explorar a profundidad las dinámicas subyacentes de la responsabilidad social corporativa y su impacto en la cooperación interinstitucional. A través de este enfoque, se buscó construir una teoría que explique cómo las diferentes entidades involucradas perciben y ejecutan estas responsabilidades en el contexto específico del Proyecto Sueños del ICBF, basándose en la recolección y análisis de datos obtenidos de los informantes clave. En este sentido se hizo una revisión documental y una entrevista.

Los informantes clave son aquellos individuos que, por su experiencia y conocimiento, pueden ofrecer perspectivas ricas y matizadas sobre el fenómeno investigado.(14) En este caso, se eligieron catorce informantes clave. Desde el sector universitario se eligieron doce directores de bienestar universitario de las universidades establecidas en Cúcuta (Universidad Libre, Instituto Superior de Educación Rural, Universidad de Santander, Universidad Simón Bolívar, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Fundación de Estudios Superiores FESC, Corporación Universitaria Remington, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Universidad Antonio Nariño, Universidad Francisco de Paula Santander, Universidad de Pamplona y el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional). Desde el sector empresarial el representante seccional de la Asociación Nacional de Industrias (ANDI) para Norte de Santander proporciona una visión estratégica sobre la cooperación entre empresas y universidades. Finalmente, desde el Estado se eligió al representante del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), específicamente del Proyecto Sueños, ofrece un enfoque crucial desde la esfera estatal.

El criterio para la selección de los informantes clave en esta investigación se basó en su experiencia relevante, posición estratégica y conocimiento especializado en el área de responsabilidad social corporativa y cooperación interinstitucional. Se eligieron individuos que ocupan roles cruciales, como directores de bienestar universitario, representantes de la Asociación Nacional de Industrias y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, debido a su capacidad para proporcionar perspectivas detalladas y matizadas sobre las dinámicas entre la Universidad, la Empresa y el Estado. Estos informantes aportaron información valiosa y contextualizada, fundamental para comprender en profundidad el fenómeno investigado y desarrollar estrategias efectivas.

La entrevista estuvo integrada por un protocolo de dieciocho preguntas (tabla 1), cuyas respuestas fueron analizadas con el Software ATLAS Ti, una herramienta reconocida y confiable para el análisis cualitativo de datos.

|

Tabla 1. Entrevista |

|||

|

N° |

PREGUNTA |

CATEGORÍA |

LO QUE SE ESPERA EVIDENCIAR |

|

1 |

¿Cómo considera que se encuentra la ciudadanía corporativa en la universidad actual de la región? |

Ciudadanía corporativa |

Identificar la percepción sobre el crecimiento y evolución de la oferta académica y su impacto en la formación ciudadana. |

|

2 |

Desde su experiencia y conocimiento, ¿considera que la universidad de la región aporta recursos importantes para el desarrollo del territorio? |

Contribución al desarrollo territorial |

Evaluar la percepción sobre el papel de la universidad en la mejora de la educación y su impacto en el desarrollo regional. |

|

3 |

Bajo su percepción, ¿la universidad de la actualidad brinda herramientas que permiten el mejoramiento de la calidad de vida de sus actores involucrados? |

Calidad de vida de actores involucrados |

Explorar cómo se perciben las herramientas y reformas educativas en relación con la mejora de la calidad de vida de los actores. |

|

4 |

¿Cuál es el estado que percibe respecto de la ética y los valores corporativos de las universidades de la región en la actualidad? |

Ética y valores corporativos |

Analizar la percepción sobre la implementación y relevancia de la ética en los programas académicos y su impacto en los egresados. |

|

5 |

Con relación con la transparencia de la universidad de la región, ¿considera que hay un nivel óptimo de transparencia por parte de las instituciones de educación superior? |

Transparencia institucional |

Determinar la percepción sobre los niveles de transparencia y su relación con los procesos éticos dentro de las universidades. |

|

6 |

Particularmente en el caso de las universidades públicas de la región, ¿los eventos de rendición de cuentas se realizan de formas óptimas según su percepción frente al tema? |

Rendición de cuentas |

Evaluar la efectividad y percepción sobre los eventos de rendición de cuentas en universidades públicas y su impacto. |

|

7 |

A nivel legal, ¿la universidad de la actualidad en la región aporta al territorio desde su actuar bajo las leyes correspondientes desde un enfoque de responsabilidad social para con sus grupos de interés? |

Responsabilidad social |

Explorar cómo la universidad actúa conforme a las leyes en términos de responsabilidad social y su impacto en los grupos de interés. |

|

8 |

Bajo su percepción, ¿la universidad de la actualidad es responsable económicamente a efectos de su gestión en materia financiera para la optimización de recursos y la inversión social? |

Gestión financiera y responsabilidad económica |

Analizar la percepción sobre la eficiencia en la gestión financiera y su impacto en la inversión social dentro de la universidad. |

|

9 |

Teniendo en cuenta la universidad de la actualidad, ¿considera que estas instituciones cuentan en la actualidad con políticas definidas en materia de bienestar social? |

Bienestar social |

Evaluar la existencia y efectividad de las políticas de bienestar social dentro de las universidades. |

|

10 |

Teniendo en cuenta la universidad de la actualidad, ¿percibe niveles óptimos de gestión ambiental en la operación de estas instituciones? |

Gestión ambiental |

Determinar la percepción sobre las políticas y prácticas de gestión ambiental dentro de las universidades. |

|

11 |

Bajo su experiencia y conocimientos, ¿es óptima la formación de jóvenes y profesionales para que impacten positivamente en la solución a las necesidades de la región? |

Formación profesional e impacto regional |

Explorar la efectividad de la formación profesional en relación con las necesidades regionales y el impacto positivo generado. |

|

12 |

Bajo su experiencia y conocimientos, ¿la universidad de la actualidad en la región incluye de forma relacionada a la ciencia, la tecnología y la innovación de forma positiva para la generación de impacto en la formación de profesionales y en la región como tal? |

Ciencia, tecnología e innovación |

Evaluar cómo la universidad integra la ciencia, tecnología e innovación en la formación profesional y su impacto regional. |

|

13 |

Desde la universidad de la región, ¿considera que esta aporta positivamente con el desarrollo económico del territorio? |

Desarrollo económico |

Identificar el rol de la universidad en el desarrollo económico regional. |

|

14 |

Desde la universidad de la región, ¿considera que esta aporta positivamente con el desarrollo social del territorio? |

Desarrollo social |

Evaluar la contribución de la universidad al desarrollo social del territorio. |

|

15 |

Desde la universidad de la región, ¿considera que esta se encuentra activamente involucrada en el desarrollo y el cambio político de la región? |

Desarrollo y cambio político |

Explorar el grado de involucramiento de la universidad en el desarrollo y cambio político en la región. |

|

16 |

Desde la dirección del Proyecto Sueños, ¿piensa que el programa corresponde con políticas públicas a nivel nacional desde la extensión del ICBF? |

Políticas públicas y programas sociales |

Evaluar la alineación del Proyecto Sueños con las políticas públicas nacionales. |

|

17 |

Desde la dirección del Proyecto Sueños, ¿considera que el programa cuenta con una infraestructura en materia de recursos, tecnología, personal e insumos óptimos para operar en la región e impactar positivamente a los jóvenes beneficiados del programa? |

Infraestructura y recursos |

Determinar la percepción sobre la suficiencia y calidad de los recursos e infraestructura del programa para su correcta operación. |

|

18 |

Desde la dirección del Proyecto Sueños, ¿piensa que los presupuestos que se manejan en materia de inversión social para el programa contribuyen de forma significativa en la consecución de los objetivos que persigue esta iniciativa? |

Inversión social y presupuesto |

Evaluar la efectividad del uso del presupuesto y su impacto en la consecución de los objetivos del programa. |

DESARROLLO

Teorías de la Responsabilidad Social y Corporativa

Para el desarrollo de la presente investigación, se plantean como teoría la Teoría del Bien Común y la Teoría de los stakeholders.(15) La Teoría del Bien Común se fundamenta en la idea de que, si bien, las empresas deben orientar sus actividades hacia la generación de beneficios económicos, también se encuentran en la responsabilidad de promover el bienestar general de la sociedad. Según el autor, el bien común no se limita a la suma de los intereses individuales de las personas, sino que se refiere al conjunto de condiciones sociales que permiten a todos los miembros de la comunidad alcanzar su pleno desarrollo. En este sentido, el bien común implica la creación de un entorno donde cada individuo pueda crecer y prosperar, tanto en términos económicos como sociales y éticos. Además, critica la visión tradicional de la economía que se centra exclusivamente en la maximización del beneficio individual y la eficiencia. En su lugar, propone un enfoque más holístico, donde el éxito empresarial se mide también por la capacidad de la empresa para contribuir al bienestar social y al desarrollo sostenible. La responsabilidad social corporativa, desde esta perspectiva, no es simplemente una herramienta de marketing o una serie de acciones filantrópicas, sino una obligación moral y ética que surge del papel de la empresa como actor social.(15)

En el ámbito empresarial, las empresas tienen la responsabilidad de contribuir al bien común a través de sus decisiones y acciones. Esta responsabilidad no debe entenderse como un aspecto secundario o accesorio de la actividad empresarial, sino como una parte esencial de la misión de la empresa. De esta manera, la búsqueda del bien común se convierte en un criterio central para la toma de decisiones, donde las empresas deben considerar el impacto de sus acciones tanto hacia sus accionistas, como a los stakeholders, incluyendo empleados, clientes, proveedores, y la comunidad en general.(15)

Por otro lado, respecto a la Teoría de los Stakeholders, existe la idea de que las empresas no solo deben atender los intereses de sus accionistas, sino también de todas las partes interesadas que se ven afectadas por sus actividades. Los stakeholders incluyen a los propietarios y accionistas, los empleados, clientes, proveedores, comunidades locales, y otros grupos que tienen un interés directo o indirecto en la empresa. Este enfoque representa un cambio significativo respecto a la visión tradicional, que prioriza la maximización de beneficios para los accionistas, y resalta la importancia de considerar las repercusiones de las decisiones empresariales en un espectro más amplio de actores sociales.(15)

Ahora, la gestión adecuada de los intereses de los stakeholders es esencial para la sostenibilidad a largo plazo de las empresas. La empresa tiene una responsabilidad moral de atender las expectativas y necesidades de estos grupos, ya que todos contribuyen de alguna manera al éxito de la organización. Además, al considerar los intereses de los diferentes actores, las empresas pueden evitar conflictos y construir relaciones más fuertes y duraderas con estos grupos, lo que a su vez contribuye a una mayor estabilidad y resiliencia organizacional. La integración de los participantes en la toma de decisiones no es simplemente una cuestión de estrategia empresarial, sino una obligación ética que refuerza el papel de la empresa como un ciudadano corporativo responsable.(15)

La teoría de los Stakeholders con la idea del bien común, proponiendo que las empresas deben ver a sus implicados como socios en la búsqueda de un beneficio colectivo. Esto implica cumplir con las expectativas legales y contractuales, e ir más allá, promoviendo un entorno donde todas las partes puedan prosperar. De esta manera, esta investigación se alinea teóricamente con una visión más amplia de la Responsabilidad Social Corporativa, donde el objetivo final es claramente la rentabilidad, pero también asume la creación de valor compartido que beneficie tanto a la empresa como a la sociedad en su conjunto.

Responsabilidad Social Empresarial

Debido a los diferentes conceptos y actividades que se pueden realizar para el cumplimiento de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), se establece la conformación de cuatro bases teóricas a partir de los diversos estudios donde se demuestran las diferentes acciones que pueden tomar las empresas a la hora de buscar el desarrollo social.(16) Las empresas deben abordar la RSE bajo 3 enfoques primordiales siendo el cumplimiento de la ley la más importante, continuando con el bueno manejo y ejercicio de la razón social de la compañía y, por último, ayudar a la comunidad en los diferentes problemas que afronten a lo largo del tiempo.(16)

Por otra parte, existe la necesidad y utilidad que puede tener la RSE si se tiene en cuenta el desarrollo sostenible de este aporte a lo largo del tiempo dado que expresar el cumplimiento de esta actividad social no puede quedarse en un solo y único acto que beneficio a la sociedad del momento sino, que perdure a lo largo de los años generando beneficios tanto para la empresa como la sociedad.(17) La innovación es otro factor clave para que la RSE sea permanente y busque ayudar en mayor medida las necesidades que afectan el vivir de la sociedad que rodea a la empresa o incluso, los problemas que ataquen a los consumidores que pueden llegar a ser de nivel nacional o internacional.(18)

Responsabilidad Social Corporativa

La RSC es definida como la responsabilidad de las empresas para sus impactos en la sociedad en el que el respeto a la legislación aplicable y a los convenios colectivos entre los interlocutores sociales son requisitos previos para cumplir con la responsabilidad. A fin de cumplir plenamente con la RSC, las empresas deberían tener un proceso para integrar las cuestiones sociales, ambientales, éticas, de derechos humanos y del consumidor en su operación de negocios y en su eje estratégico en estrecha colaboración con sus grupos de interés, con el objetivo de maximizar la creación de valor compartido para todos los actores involucrados, e identificar, prevenir y mitigar los posibles impactos adversos en su actuar.(19)

De acuerdo con esta definición los principales implicados en la aplicación de la RSC son los grupos de interés, siendo estos diferentes actores que pueden llegar a involucrarse con una organización empresarial de forma que no se estandariza un conjunto de grupos específico ni generalizado. Hay un encaje natural entre la idea de responsabilidad social corporativa y la idea de organización ya que el concepto de grupo de interés personaliza las responsabilidades sociales, delimitando los actores específicos que cada empresa debe considerar en su orientación estratégica frente a la responsabilidad social como tal.(20)

Para que la RSC sea aceptada por la organización y frente a sus grupos de interés, se deben enmarcar de forma que todas las responsabilidades de la empresa se relacionen. Por ello, se sugieren cuatro tipos de responsabilidades sociales que se constituyen en los ejes económico, legal, ético y filantrópico.(20) Bajo estos ejes la empresa cumple un papel en la sociedad que va más allá de su función económica o filantrópica, permitiéndose ofrecer contribuciones positivas en la medida que participa activamente en el desarrollo del entorno que le rodea.(21) Las empresas comprometidas con la sociedad deben identificar y asumir su responsabilidad sobre el espectro total de efectos que genera su cadena de valor en cada uno de estos ejes. Así mismo, se deben tener en cuenta las responsabilidades en el actuar de su operación de negocio a lo largo de toda la cadena de valor de la empresa.

Responsabilidad Social Universitaria

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) puede ser definida como una política de gestión de la calidad ética de la universidad que busca alinear sus procesos de operación: gestión, docencia, investigación y extensión, junto con el marco estratégico de la universidad: misión, valores y compromiso social mediante el logro de la congruencia institucional, la transparencia y la participación de la comunidad universitaria con los múltiples actores sociales interesados en el buen desempeño universitario, para la transformación efectiva de la sociedad hacia la solución de sus problemas de exclusión, inequidad y sostenibilidad.(22)

La congruencia institucional se logra a través de la alineación de los cuatro procesos universitarios; así mismo, se obtiene a través de la vigilancia permanente de los efectos directos y colaterales de la actividad universitaria para no entrar en contradicción con su marco estratégico, sino que, por el contrario, este se refuerce y se mejore. Se necesita involucrar a los actores de la comunidad universitaria en un autodiagnóstico continuo del que hacer institucional, con herramientas apropiadas para garantizar la transparencia, la participación y la mejora continua de la universidad hacia la búsqueda de un desarrollo más humano y sostenible.

La responsabilidad social universitaria se fundamenta bajo los criterios de la responsabilidad social corporativa desde el eje filantrópico, principalmente. En este sentido, la responsabilidad social universitaria se fundamenta en el aporte de recursos hacia la comunidad sin esperar retribución alguna a cambio. La responsabilidad social universitaria es un movimiento joven, mundial, polifórmico y que involucra muchos actores de diversos horizontes y con diversos intereses.(24)

Dentro del actuar universitario, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) manifiesta que las universidades generan y difunden el conocimiento, consagrado desde su origen; al hacerlo, contribuyen al desarrollo de la sociedad en aspectos esenciales y complejos. Por otro lado, los graduados pueden dotarse del conocimiento, las competencias y los objetivos para abordar una gama de tareas sociales, económicas y científicas para contribuir al desarrollo de la sociedad. Así mismo, por medio de la universidad, los graduados pueden dotarse del conocimiento, las competencias y los objetivos para abordar una amplia gama de tareas sociales, económicas y científicas.

Las Naciones Unidas se relacionan con las instituciones de educación superior por medio de su programa de repercusiones académicas, a fin de promover su compromiso con la consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio. Desde la universidad, esto se logra desde el proceso de investigación, la formación docente, la renovación de planes de estudio adaptados a las necesidades de desarrollo sostenible y la promoción de la mujer en la ciencia y la tecnología. Con relación al compromiso con la sociedad, en la responsabilidad social universitaria se han promovido diversas discusiones en ámbitos muy variados focalizando temas de fundamental importancia como la financiación pública de los proyectos, la participación del sector privado y la sociedad civil, así como el rol de la cooperación internacional.

Triple Hélice

El modelo de la triple hélice se centra en analizar las relaciones entre las universidades y los entornos científicos, las empresas e industrias y el estado; de allí surge el nombre de triple hélice. Este modelo describe y norma las bases para el acceso al desarrollo económico de las regiones a partir de fomentar las interacciones entre estos tres actores de la sociedad: universidad, empresa, estado, incluyendo el entorno científico en la ecuación. El modelo de la tripole elice propuesto por Etzkowitz y Leydesdorff en 1997, pretenden que las acciones de la universidad más allá de su función de educar sean creadoras de conocimiento a partir del relacionamiento entre esta con la empresa y el estado.(24) Por tanto, la triple hélice se constituye como un proceso intelectual encaminado a la evolución de las relaciones entre los tres actores mientras se crean ambientes de trabajo e innovación, y se vinculan diferentes disciplinas y conocimientos.

El modelo propone una disminución gradual de diferencias entre las disciplinas y los conocimientos, así como una disminución de las distancias entre las áreas de la universidad y entre esta última, con las empresas y el gobierno.(24) Lo anterior puesto que la triple hélice consiste en el concepto de vinculación donde a partir de tres aspectos, se fundamentan las relaciones de estos entes. Dichos aspectos plantean, inicialmente, que el Estado y la nación abarcan el mundo académico y la empresa dirige las relaciones entre ellos; luego, el segundo modelo separa la esfera institucional con una fuente de división de fronteras; finalmente, un tercer modelo, propone que el mundo académico, el gobierno y la industria en conjunto, son la generación de una infraestructura de conocimientos en términos de la superposición de las esferas institucionales. Por todo lo anterior, este modelo ha sido catalogado como un método útil para incentivar el espíritu y el crecimiento empresarial, así como la transición hacia una sociedad del conocimiento, que trabaja en equipo para lograr desarrollos interesantes dirigidos a la sociedad.

La triple hélice cuenta con tres elementos básicos, estos, corresponden a una mayor importancia en el papel de la universidad en el entorno de la innovación, que hay un movimiento dirigido a las relaciones de colaboración interinstitucional, y, que además de cumplir con su rol en la sociedad, la universidad toma el papel de los roles de los otros entes en la medida que se relaciona con estos.(24) En suma, la triple hélice es una herramienta para analizar las relaciones entre universidad-estado-empresa; desde las dimensiones social, histórica y económica y es usado como base para analizar el contexto de las alianzas desde el ámbito empresarial, tecnológico, educativo, y correlacional.(24) El modelo, además, evidencia que hay acciones reciprocas entre los actores involucrados, lo cual acelera los procesos desarrollados al interior del encadenamiento.

Por otra parte, la triple hélice es un modelo espiral de innovación que capitaliza el conocimiento.(25) Por lo tanto, es necesario un nuevo modelo de las vinculaciones entre las esferas institucionales para la transformación interna de cada una de las instituciones involucradas dado que está surgiendo una nueva configuración para la promoción de la innovación donde la universidad se convierte en el actor principal, desplazando a la milicia. La cooperación entre la academia, la empresa y el estado requiere de nuevos aprendizajes, mejores comunicaciones y rutinas y servicios por parte de las instituciones que producen, difunden, capitalizan y regulan los procesos de generación y aplicación del conocimiento en sus diferentes ámbitos organizacionales. En suma, es gracias a esta cooperación que los actores se representan para la intervención en iniciativas sociales con impacto territorial.(25)

Pese al protagonismo de la universidad, es de destacar que en la actualidad cada esfera es percibida como un igual que aporta de forma bilateral entre cada parte, y que interviene en diferentes niveles desde el multinacional, hasta el nacional y regional. En cada nivel hay etapas y niveles que componen en relacionamiento de la triple hélice para la obtención de desarrollos e innovaciones territoriales positivas.(24) Hay tres dimensiones: la transformación interna de cada hélice de forma individual, la influencia de una hélice sobre otra, y, la cobertura de las redes trilaterales para la generación de impactos. Por otro, el autor propone tres etapas en donde se encuentra la interacción de cada hélice: el área de conocimiento donde interviene el I + D, el área de consenso donde se evidencian las interacciones múltiples recíprocas entre instituciones, y, el área de innovación donde se obtiene atracción de capital, conocimiento técnico y empresarial para el desarrollo de acciones para el logro de los objetivos propuestos.

RESULTADOS

Responsabilidad Social Corporativa como estrategia de cooperación interinstitucional

La revisión documental de los estudios sobre RSE, RSU y la relación universidad, empresa y estado revelaron algunos vacíos importantes en la literatura. Si bien se ha avanzado considerablemente en la conceptualización de la RSE y la RSU, la mayoría de los trabajos analizados se enfocan en el marco teórico y normativo, sin ofrecer suficientes estudios empíricos que evidencien la implementación efectiva de estas responsabilidades en el contexto latinoamericano. Esto deja un vacío en el análisis de los resultados prácticos de la aplicación de políticas de responsabilidad social en las organizaciones y las instituciones educativas.

Además, existe poca información sobre el impacto concreto de estas políticas en el desarrollo sostenible y en la innovación dentro de sectores específicos, como el industrial o el bancario.

Por otro lado, la revisión documental ha identificado información recurrente en la mayoría de los estudios, particularmente en lo que respecta a la definición de RSE y RSU. Algunos autores coinciden en resaltar la necesidad de que las organizaciones y universidades integren la responsabilidad social en sus estrategias operativas y académicas, destacando la importancia de un enfoque multidimensional que abarque aspectos económicos, sociales y ambientales. Esta repetición en los enfoques teóricos, aunque útil para la consolidación de conceptos, indica una dependencia excesiva de la literatura normativa y deja espacio para una mayor investigación aplicada que explore la efectividad real de estos conceptos.

Así mismo, se observan divergencias en cuanto a la interpretación de los roles de los diferentes actores en la relación universidad, empresa y estado. Mientras algunos estudios, subrayan la importancia de la innovación y la colaboración entre los tres sectores, otros trabajos ponen más énfasis en las barreras estructurales que impiden la cooperación efectiva, tales como la falta de políticas públicas adecuadas o la limitada participación de las empresas en el ámbito académico. Estas diferencias reflejan una falta de consenso en la forma en que las alianzas deben ser gestionadas para lograr un impacto significativo en la sociedad.(26)

A pesar de estas diferencias, también emergen patrones en la revisión documental que destacan la tendencia de las universidades a desempeñar un papel cada vez más activo en la promoción de la responsabilidad social. La RSU se presenta como un campo en crecimiento, con múltiples estudios que proponen modelos teóricos para integrar mejor las funciones sociales de las universidades en su labor educativa.(27)

Percepción de los actores de la universidad, empresa y estado

Los resultados del instrumento entrevista, se presentan a continuación y se organizaron por categorías, para su mejor comprensión. Inicialmente, la categoría de Responsabilidad Social Corporativa, en las universidades de la región revela un panorama complejo y variado, según las respuestas recogidas en diferentes instituciones y entidades. En la dimensión de Filantropía, el subdimensión de Buena Ciudadanía destaca la percepción de crecimiento en la oferta académica, impulsada por la necesidad de adaptarse a la globalización y crear nuevos perfiles profesionales. Sin embargo, este crecimiento no necesariamente se refleja en una mayor conexión entre las universidades y el entorno empresarial. Representantes de la ANDI y otras instituciones señalan una distancia persistente entre las expectativas mutuas de empresas y universidades, lo que perpetúa un círculo vicioso que dificulta la colaboración efectiva.

En la subdimensión de Aportes de Recursos, las universidades son reconocidas por su contribución significativa al desarrollo del territorio, aunque se percibe una falta de visibilidad de estos aportes en el ámbito público. La ANDI subraya que, aunque las universidades efectivamente apoyan el desarrollo regional, este esfuerzo es subvalorado y requiere mayor promoción. Mientras tanto, la FESC destaca el impulso al emprendimiento y las capacitaciones, que son recursos cruciales para el desarrollo humano y económico, aunque se reconoce que aún hay áreas por mejorar, especialmente en la priorización de las necesidades del territorio, como lo menciona la UDES. En cuanto a la Calidad de Vida, se observa que las universidades brindan herramientas importantes para mejorar la vida de sus estudiantes y actores involucrados. No obstante, la ICBF y la UDES coinciden en que la educación superior debe ir más allá de las competencias técnicas y cognitivas, para enfocarse también en el desarrollo socioemocional y en la corresponsabilidad en el proceso educativo. Por su parte, la Universidad Libre resalta sus esfuerzos durante la pandemia para garantizar la inclusión digital y el apoyo a estudiantes, lo que subraya la importancia de la equidad educativa en tiempos de crisis.(28)

La dimensión de Ética revela que, si bien las universidades integran la enseñanza de la ética y los valores en sus programas académicos, se percibe que este enfoque es insuficiente. Según la ICBF, la ética debería ser un componente transversal a lo largo de toda la formación universitaria, más allá de ser solo una asignatura obligatoria. Esta carencia es vista como un área crítica que necesita fortalecerse para formar profesionales con un sentido ético robusto y aplicado en diversas áreas de sus vidas profesionales. Así mismo, en términos de Responsabilidad Corporativa, se advierte una disparidad en la implementación de estrategias éticas entre universidades privadas y públicas. Las universidades privadas, según la Libre, aún tienen un camino por recorrer en cuanto a la articulación de sus acciones con el desarrollo del territorio. Esta falta de compromiso social, en contraste con las universidades públicas, refleja una debilidad que afecta la percepción de su rol en la región, sugiriendo que es necesaria una mayor alineación entre sus objetivos educativos y las necesidades comunitarias.

Los resultados obtenidos a través de Atlas Ti y las entrevistas muestran un panorama donde las universidades de la región están haciendo esfuerzos significativos en varios frentes de la Responsabilidad Social Corporativa, pero aún enfrentan desafíos importantes. La necesidad de una mejor articulación entre las universidades, el gobierno y el sector privado es un tema recurrente, al igual que la urgencia de visibilizar más sus aportes a la sociedad. Además, el fortalecimiento de la enseñanza ética y la promoción de una ciudadanía corporativa más efectiva se destacan como áreas clave para mejorar.

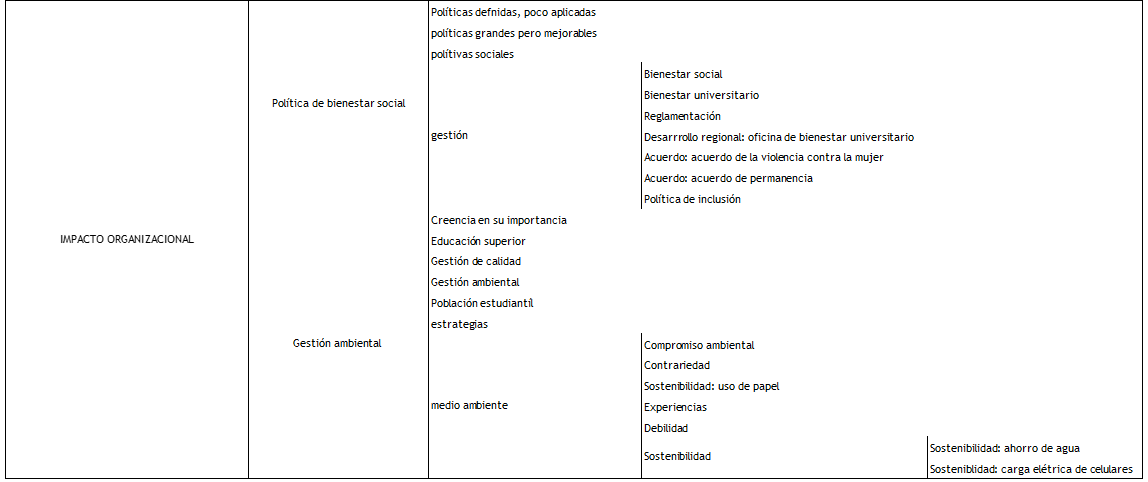

Responsabilidad Social Universitaria

Esta categoría se encuentra conformada por las dimensiones: impacto organizacional (figura 1), impacto cognitivo (figura 2), impacto educativo (figura 3) e Impacto social (figura 4.). A continuación, se presentan los resultados encontrados de acuerdo a los subdimensiones correspondientes a cada una de ellas. Inicialmente, en el subdimensión de política de bienestar social, los resultados muestran que la mayoría de las universidades han implementado programas que buscan promover el bienestar de sus estudiantes y empleados. Sin embargo, estos programas a menudo se limitan a aspectos básicos como la salud y el apoyo psicológico, sin abordar de manera integral otros factores determinantes del bienestar, como la inclusión social, la diversidad, y la equidad de oportunidades. Existe un enfoque reactivo más que preventivo, lo que sugiere la necesidad de desarrollar políticas más amplias y proactivas que consideren las diversas dimensiones del bienestar social, tanto dentro de la comunidad universitaria como en su relación con el entorno social más amplio, tal como puede evidenciarse en la figura 1.

En cuanto a la subdimensión gestión ambiental, los hallazgos indican un compromiso creciente por parte de las universidades con la sostenibilidad. Muchas instituciones han comenzado a implementar prácticas ecológicas, como el manejo eficiente de recursos, el reciclaje, y la reducción de emisiones de carbono. No obstante, este compromiso aún no se ha consolidado en una política ambiental integral que abarque todas las operaciones de la universidad y la formación de sus estudiantes. A menudo, las acciones ambientales son iniciativas aisladas que no logran permear la cultura organizacional ni fomentar una verdadera conciencia ecológica en toda la comunidad universitaria.

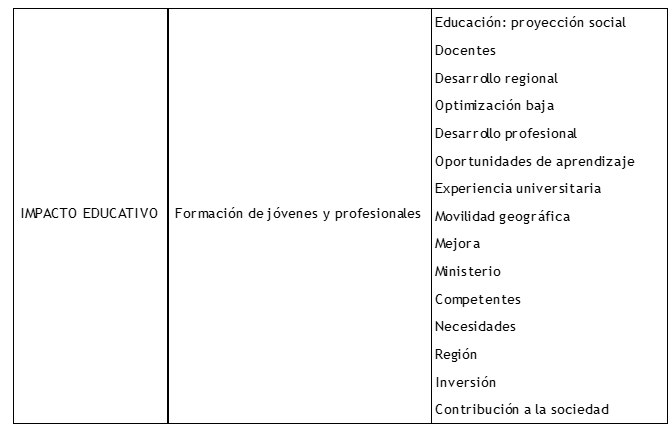

Seguidamente, los resultados de la subdimensión de formación de jóvenes y profesionales revelan que las universidades están cada vez más enfocadas en preparar a sus estudiantes para enfrentar los desafíos del mercado laboral, pero con poca orientación hacia la responsabilidad social. Si bien se ofrecen programas académicos que promueven la excelencia profesional, hay una falta de integración de la RSU en los planes de estudio. Esto limita la capacidad de las universidades para formar jóvenes y profesionales conscientes de su impacto social y ambiental, y que estén comprometidos con contribuir positivamente a la sociedad a través de su trabajo.

Figura 1. Categoría impacto organizacional

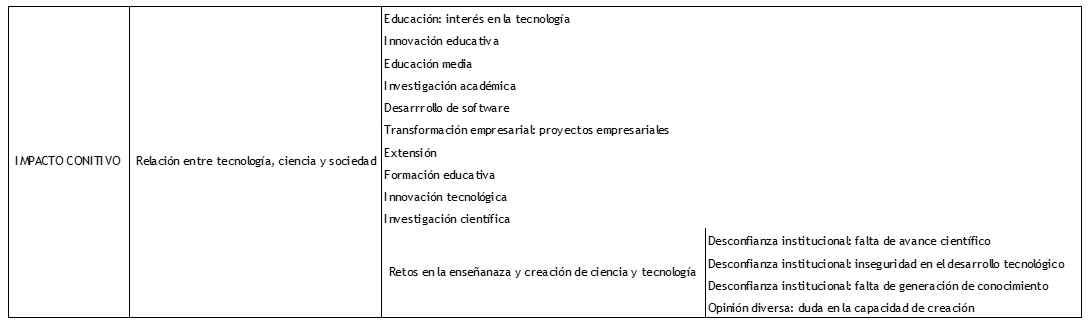

La categoría Impacto Cognitivo, que tiene la subdimensión de la relación entre tecnología, ciencia y sociedad, se observa que las universidades han hecho avances significativos en la investigación científica y tecnológica, pero estos avances no siempre se traducen en beneficios directos para la sociedad. (figura 2) A menudo, los proyectos de investigación están más orientados hacia la innovación tecnológica que hacia la solución de problemas sociales urgentes. Esto refleja una desconexión entre el desarrollo científico-tecnológico y las necesidades de la comunidad, sugiriendo la necesidad de un enfoque más equilibrado que priorice la aplicación social de los conocimientos y tecnologías desarrolladas.

Figura 2. Categoría impacto cognitivo

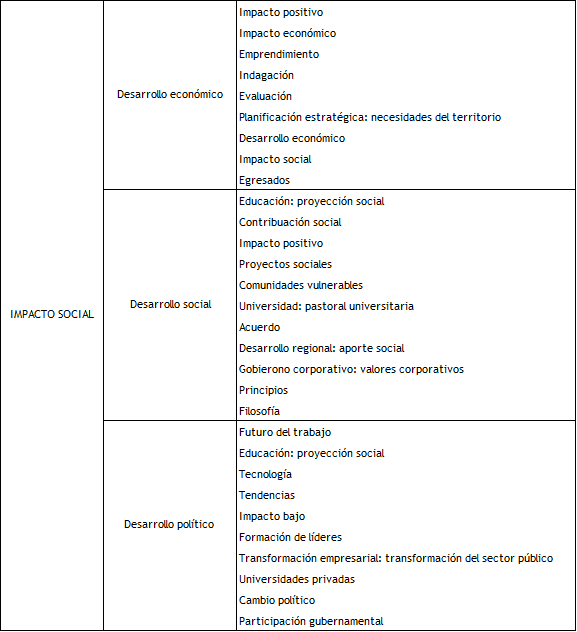

La subdimensión de desarrollo económico destaca el papel de las universidades como motores de crecimiento económico a través de la creación de empleos y la generación de conocimiento. Sin embargo, los resultados indican que este enfoque económico no siempre se alinea con los principios de sostenibilidad y responsabilidad social. Muchas veces, las iniciativas económicas de las universidades se centran en maximizar beneficios financieros sin considerar su impacto social y ambiental. Esto sugiere la necesidad de reorientar las estrategias de desarrollo económico hacia modelos más inclusivos y sostenibles, que contribuyan al bienestar general y no solo al crecimiento financiero.(29)

En el ámbito del impacto social, los hallazgos de la figura 3, muestran que las universidades están activamente involucradas en proyectos de extensión que buscan mejorar la calidad de vida en sus comunidades circundantes. Sin embargo, estos esfuerzos tienden a ser puntuales y no siempre están integrados en una estrategia a largo plazo. Las universidades, aunque realizan un trabajo valioso, a menudo actúan más como proveedores de asistencia que como socios en el desarrollo social sostenible. Este enfoque limita el potencial de las universidades para generar un impacto duradero en las comunidades, sugiriendo la necesidad de un enfoque más colaborativo y sostenido en el tiempo.(30,31)

Figura 3. Categoría impacto social

La categoría Impacto Educativo, en su subdimensión de desarrollo político revela que las universidades tienen un papel fundamental en la formación de ciudadanos informados y comprometidos. Sin embargo, los resultados indican que este rol no se ejerce plenamente. La formación política de los estudiantes, si bien existe, no siempre promueve una participación activa y crítica en la vida democrática. Esto podría deberse a un enfoque educativo que privilegia el conocimiento teórico sobre la práctica y el compromiso cívico real. Existe una oportunidad para que las universidades fortalezcan su influencia en el desarrollo político, promoviendo una educación que fomente la participación activa y la responsabilidad social. (figura 4).(32,33,34)

Modelo de la triple hélice

En los resultados de la categoría Modelo de la triple hélice, presentados de manera gráfica en la figura 3, se puede observar cómo las dimensiones de universidad, empresa y estado interactúan y se complementan, aunque con diferentes niveles de impacto en áreas clave como la investigación, la innovación, la planificación estratégica y la política pública. En la dimensión universitaria, las respuestas obtenidas de las distintas instituciones muestran un enfoque marcado en el desarrollo integral de los estudiantes, aunque la relación directa con la investigación e innovación varía considerablemente. Por ejemplo, la Fundación de Estudios Superiores Comfanorte (FESC) se concentra principalmente en el bienestar social y el desarrollo de habilidades sociales, liderazgo y comunicación dentro de la comunidad educativa.(30,35,36,37,38)

Este enfoque, aunque valioso para la formación personal, tiene un impacto limitado en la promoción de la investigación y la innovación entre el estudiantado. Por otro lado, la Universidad de Santander (UDES) presenta una vinculación más clara y estructurada entre el bienestar universitario y la investigación, desarrollando objetivos estratégicos que responden a las necesidades regionales y facilitando una colaboración efectiva entre la universidad y el sector productivo. La Universidad Libre, a su vez, resalta cómo el bienestar universitario contribuye de manera indirecta al desarrollo de competencias y actitudes que son fundamentales para el éxito académico y el impacto social, lo que a largo plazo puede influir en la capacidad de investigación e innovación de los estudiantes.(38,39)

Figura 4. Categoría impacto educativo

En cuanto a la capacitación complementaria, las instituciones también muestran enfoques variados pero con un objetivo común de fortalecer las habilidades de los estudiantes. La FESC enfatiza la importancia de mejorar habilidades laborales y personales que los estudiantes pueden no haber adquirido en sus hogares, preparando así a los futuros profesionales para desenvolverse eficazmente en el ámbito laboral. La UDES aporta significativamente al conocimiento y desarrollo integral de los estudiantes, potenciando competencias necesarias no solo para la vida profesional, sino también para una vida plena y equilibrada. La Universidad Libre, por su parte, destaca el papel crucial que desempeña el bienestar universitario en la formación integral del ser humano, asegurando que los estudiantes reciban capacitación en diversas áreas como la cultura, el deporte y la socioeconomía, lo cual es esencial para su desarrollo como profesionales competentes.(40,41,42)

En el ámbito del desarrollo humano, las instituciones coinciden en la importancia de que el bienestar universitario contribuya positivamente al crecimiento personal y académico de los estudiantes. La FESC subraya su rol en ayudar a los estudiantes a enfrentar y superar factores de riesgo mediante la promoción de la resiliencia, lo que les permite culminar su formación académica y estar mejor preparados para enfrentar desafíos futuros. La UDES, por su parte, considera que las estrategias y programas implementados desde el bienestar universitario permiten una interacción interna y externa efectiva, priorizando las necesidades de la comunidad educativa y contribuyendo al desarrollo humano de sus miembros. La Universidad Libre refuerza esta perspectiva, afirmando que su misión es asegurar que el bienestar universitario esté orientado a la formación integral, lo que a su vez contribuye de manera significativa al desarrollo humano de todos los actores involucrados.

En la dimensión empresarial, las respuestas de la ANDI reflejan un reconocimiento de los avances y desafíos en la planificación estratégica y responsabilidad social dentro del sector empresarial cucuteño. Si bien se reconoce que existe una planificación estratégica en niveles óptimos, se admite que aún es necesario madurar en aspectos relacionados con la responsabilidad social, avanzando hacia conceptos como el valor compartido y el capitalismo consciente. Además, se reconoce la importancia de la colaboración entre organizaciones para el desarrollo del sector empresarial y de la región, lo que indica una predisposición positiva hacia el trabajo conjunto. Sin embargo, en cuanto a las buenas prácticas en responsabilidad social y sostenibilidad, se admite que aunque hay esfuerzos en curso, aún queda mucho por mejorar, y se subraya la necesidad de seguir trabajando para alcanzar un nivel de excelencia en estas áreas.

Por último, en la dimensión estatal, se analiza la respuesta del ICBF en relación con el proyecto “Sueños”. Este proyecto, que se alinea con las políticas públicas nacionales, se presenta como un ejemplo de corresponsabilidad y continuidad en la implementación de metas gubernamentales, lo que asegura que las políticas establecidas se mantengan y adapten según las necesidades del contexto. Además, se destaca que el programa cuenta con una infraestructura adecuada en términos de recursos, tecnología, personal e insumos, lo que permite un impacto positivo en los jóvenes beneficiados. En cuanto al fondeo, se asegura que los presupuestos asignados son suficientes para contribuir de manera significativa al logro de los objetivos del programa, apoyando las necesidades económicas y educativas de los beneficiarios. Esto demuestra un compromiso por parte del estado en garantizar que los recursos se utilicen de manera efectiva para apoyar a la población más vulnerable y asegurar la continuidad y eficacia de las políticas públicas implementadas.

Estrategias de cooperación enmarcado en la responsabilidad social corporativa entre la universidad, empresa y estado

Las estrategias de cooperación entre la universidad, la empresa y el estado, enmarcadas en la RSC, son fundamentales para enfrentar desafíos sociales, económicos y ambientales contemporáneos. Para que estas alianzas sean efectivas, es necesario que las partes involucradas desarrollen un enfoque de colaboración que trascienda las barreras tradicionales y fomente la innovación. Un primer paso clave es establecer un diálogo constante entre los tres actores, donde la universidad ofrezca su capacidad investigativa y tecnológica, las empresas proporcionen recursos y capital humano especializado, y el estado brinde un marco regulatorio y financiero que incentive la cooperación.(31,43,44,45)

Una idea innovadora que puede generar impacto es el desarrollo de “centros de innovación colaborativa” donde las empresas y universidades trabajen juntas en la creación de soluciones para problemas específicos de la región, como el desempleo juvenil o la sostenibilidad. Estos centros pueden funcionar como espacios de incubación para nuevas tecnologías o soluciones sociales, financiados conjuntamente por el sector público y privado. El estado, en este contexto, puede proporcionar incentivos fiscales para las empresas que participen en estos proyectos, asegurando que la inversión en investigación y desarrollo tenga un retorno social.

Por otro lado, es crucial fomentar la educación dual, un modelo en el cual los estudiantes de la universidad alternan entre el estudio teórico y la experiencia laboral en empresas. Este enfoque no solo mejora la empleabilidad de los jóvenes, sino que también permite a las empresas contar con un flujo constante de talento cualificado. El estado puede facilitar la implementación de este modelo proporcionando subsidios para los estudiantes y las empresas participantes, creando así un ecosistema de cooperación más dinámico y beneficioso para todas las partes.

Una estrategia adicional que puede fortalecer esta cooperación es el uso de plataformas digitales que conecten directamente a universidades, empresas y el estado. Estas plataformas pueden servir como espacios virtuales donde se identifiquen oportunidades de colaboración, necesidades de investigación y demandas del mercado laboral, optimizando la comunicación y reduciendo la burocracia. Por ejemplo, las empresas podrían plantear desafíos reales en estos portales, que luego serían abordados por equipos de estudiantes e investigadores, con la supervisión y el apoyo del estado.

Para asegurar la sostenibilidad de estas iniciativas a largo plazo, es fundamental que se establezcan mecanismos de evaluación y retroalimentación que permitan medir el impacto social, económico y ambiental de las estrategias implementadas. Estos mecanismos deben involucrar a los tres actores de manera equitativa, garantizando que las soluciones propuestas sean escalables y replicables en otros contextos. Esta cooperación tripartita, si se gestiona adecuadamente, puede convertirse en un motor de desarrollo sostenible, contribuyendo a la creación de sociedades más justas, equitativas y prósperas.

DISCUSIÓN

Para comenzar con la primera categoría llamada Responsabilidad Social Corporativa, particularmente en las universidades del siglo XXI, es fundamental considerar los desafíos y oportunidades que estas instituciones enfrentan para mejorar su impacto en la sociedad. El análisis cualitativo realizado en Atlas TI revela varios aspectos clave que deben ser abordados para maximizar el efecto positivo de las universidades en su entorno. Inicialmente se habla en torno a los desafíos en la ciudadanía corporativa y la articulación interinstitucional. Las universidades de la región han mostrado un compromiso creciente con la oferta académica y el desarrollo de nuevos perfiles profesionales, lo que indica una intención clara de contribuir al desarrollo regional. Sin embargo, persisten desafíos significativos en la relación y coordinación entre las universidades, las empresas y el gobierno. La percepción de falta de comunicación y cooperación entre estas entidades sugiere que, aunque hay esfuerzos por parte de las universidades, la falta de una articulación eficaz está limitando la creación de estrategias conjuntas que podrían potenciar el liderazgo en temas corporativos y mejorar la competitividad de las universidades.(32,46,47,48,49)

Ahora, con relación al aporte de recursos y visibilidad, las universidades, tanto públicas como privadas, están realizando aportes importantes al desarrollo territorial, especialmente a través de programas de proyección social y fundaciones que fortalecen la comunidad. No obstante, existe una falta de visibilidad y reconocimiento público de estos aportes, lo que podría estar disminuyendo el impacto percibido de estas iniciativas. Para mejorar la percepción y el reconocimiento de sus contribuciones, es necesario que las universidades adopten estrategias de comunicación más efectivas que visibilicen su papel en el desarrollo social y económico de la región. En materia de ética, valores y transparencia, particularmente sobre la ética y los valores corporativos, se observa una diversidad de percepciones en las universidades de la región. Mientras algunas instituciones son vistas como comprometidas con la promoción de valores éticos y morales, otras enfrentan desafíos para integrar estos principios de manera transversal en sus programas académicos. Además, la transparencia en la gestión de recursos y la rendición de cuentas son áreas que requieren mejoras significativas, especialmente en las instituciones públicas, donde la percepción de falta de transparencia y vigilancia adecuada es más pronunciada.(33,50,51,52)

En la siguiente categoría denominada Responsabilidad Social Universitaria, la cual aborda el tema de las políticas de bienestar social en las universidades actuales, se observan diversas perspectivas que reflejan la realidad compleja de estas instituciones. En primer lugar, se nota una diversidad de opiniones respecto a la existencia y efectividad de dichas políticas. Algunas entidades, como el ICBF y la ANDI, reconocen la presencia de políticas de bienestar social, aunque sugieren que su aplicación podría mejorar. Por otro lado, testimonios de instituciones como la UDES afirman que, aunque las políticas están presentes, se necesita un análisis más profundo de su impacto real en la comunidad universitaria. Es evidente que las universidades públicas tienden a tener una mayor regulación en este ámbito, abordando temas cruciales como la violencia de género, la inclusión y la permanencia estudiantil. Sin embargo, persiste la percepción de que existe margen para mejorar la implementación y efectividad de estas políticas, lo que subraya la necesidad de profundizar en su impacto para garantizar un bienestar integral para la comunidad estudiantil.(34,53,54,55)

En cuanto a la gestión ambiental en las universidades actuales, las opiniones también son variadas. Algunas instituciones como la FESC demuestran un compromiso activo con el desarrollo ambiental, implementando medidas concretas como programas de reciclaje y el uso de tecnologías sostenibles. Sin embargo, se identifica una falta de coordinación y una política clara en este ámbito, lo que limita la efectividad de los esfuerzos individuales de cada universidad. Se destaca la necesidad de fortalecer la gestión ambiental a través de una mayor coordinación entre las instituciones, permitiendo un enfoque más integral que pueda maximizar el impacto positivo en el medio ambiente. Respecto a la formación de jóvenes y profesionales en las universidades, las opiniones varían en cuanto a si esta formación es adecuada para satisfacer las necesidades regionales. Mientras algunas instituciones y entidades reconocen que los egresados contribuyen al desarrollo de sus regiones, otras señalan que hay áreas de mejora, particularmente en términos de retención de talento local y la adecuación de los programas educativos a las demandas del mercado laboral regional. La corresponsabilidad entre instituciones y estudiantes es clave para optimizar la formación profesional, y se subraya la importancia de la inversión en educación para asegurar que los graduados estén capacitados para enfrentar los desafíos de sus regiones.(35)

En lo que respecta a la relación entre la ciencia, la tecnología y la innovación en la educación superior, se observa un avance en la inclusión de estos elementos en algunas universidades de la región. Sin embargo, persisten desafíos en la generación de conocimiento propio, y se reconoce la necesidad de fortalecer la investigación y la adopción de tecnologías que puedan tener un impacto significativo en la sociedad. Las instituciones que han implementado proyectos innovadores vinculados al sector empresarial y la comunidad local son un ejemplo de cómo la academia puede contribuir al desarrollo regional a través de la ciencia y la tecnología. Por último, el análisis sobre la contribución de las universidades al desarrollo económico y social del territorio revela que, si bien las instituciones de educación superior tienen un impacto positivo principalmente a través de la formación de profesionales, aún falta un enfoque más directo en la generación de iniciativas empresariales y proyectos que impulsen el desarrollo económico. Las universidades parecen estar más involucradas en el desarrollo social, a través de proyectos y programas que benefician a comunidades vulnerables, pero su implicación en el cambio político es limitada, siendo este ámbito dominado por instituciones gubernamentales.

La categoría Modelo de la Triple Hélice, después de analizar la información recopilada sobre el impacto de los departamentos de bienestar universitario en el incentivo hacia la investigación y la innovación, se pueden destacar varias conclusiones importantes. En general, los departamentos de bienestar universitario se enfocan predominantemente en el desarrollo personal y social de los estudiantes, abarcando habilidades de liderazgo, comunicación y promoción socioeconómica. Este enfoque contribuye a la formación integral de los estudiantes, preparándolos para enfrentar diversos desafíos futuros más allá del ámbito académico. Sin embargo, la relación directa entre el bienestar universitario y la investigación o innovación parece ser limitada en la mayoría de las universidades analizadas. Aunque algunos departamentos promueven la formación de líderes, no se observa una conexión sólida entre el bienestar estudiantil y el estímulo a la investigación y la innovación. A pesar de esto, se encuentran excepciones positivas, como el caso de la Universidad de Santander (UDES), que menciona un enfoque en la vinculación universidad-sector externo y la productividad a través de la investigación, sugiriendo que en ciertos casos el bienestar universitario puede contribuir más directamente a los objetivos de investigación y desarrollo. Asimismo, la Universidad Libre destaca cómo el bienestar universitario apoya el desarrollo de competencias que permiten a los estudiantes ser exitosos y tener un impacto positivo en la sociedad, lo que, aunque no se relaciona explícitamente con la investigación, puede influir indirectamente en el éxito académico y profesional.(36)

En cuanto a la capacitación complementaria de los profesionales en formación, los departamentos de bienestar universitario se perciben como contribuyentes positivos en la formación integral de los estudiantes. Este apoyo abarca no solo el desarrollo personal y las habilidades laborales, sino también el conocimiento teórico, cultural, socioeconómico y deportivo. En particular, la Universidad de Santander (UDES) resalta que el bienestar universitario fortalece diversas áreas del ser humano, contribuyendo a las competencias necesarias para el “buen vivir”, lo que refleja un enfoque integral hacia el bienestar estudiantil. De manera similar, la Universidad Libre enfatiza que el bienestar universitario es una parte integral de la formación de los profesionales, lo que incluye una capacitación que va más allá de los conocimientos académicos. Además, se observa que los departamentos de bienestar universitario ofrecen apoyo en una amplia gama de áreas, desde el desarrollo personal hasta la cultura y los deportes, indicando un enfoque amplio en la formación de los estudiantes.

En relación con el desarrollo humano de los actores involucrados en la extensión universitaria, los departamentos de bienestar universitario demuestran un compromiso con el desarrollo integral de los estudiantes y otros actores involucrados. Este enfoque incluye la promoción de la resiliencia y la superación de factores de riesgo, como lo menciona la Universidad FESC, que se enfoca en ayudar a los estudiantes a enfrentar desafíos con resiliencia. La Universidad de Santander (UDES) también destaca la importancia de abordar las necesidades sentidas de la población, lo que sugiere una orientación hacia las preocupaciones reales de los actores involucrados. Además, la Universidad Libre subraya que la formación integral es un aspecto fundamental de su misión de bienestar universitario, con metas y planes orientados a este objetivo.(37)

En el contexto de la planificación estratégica en el sector empresarial cucuteño, se observa que existe cierto nivel de planificación estratégica, aunque la ANDI sugiere que es necesario madurar aún más los procesos de responsabilidad social. Se recomienda evolucionar hacia conceptos más avanzados como el “valor compartido” o el “capitalismo consciente”. A pesar de esto, el sector empresarial en Cúcuta mantiene prácticas de colaboración entre organizaciones, trabajando juntas para el desarrollo regional. Aunque el sector reconoce que aún tiene margen de mejora en responsabilidad social y sostenibilidad, está comprometido con avanzar en estas áreas.(38)

En relación con el Proyecto Sueños del ICBF, se concluye que el programa está alineado con las políticas públicas nacionales, siendo una corresponsabilidad del Estado en garantizar oportunidades para los jóvenes beneficiarios del ICBF. El programa cuenta con la infraestructura adecuada para operar eficazmente, incluyendo recursos humanos y capacidades institucionales para impactar positivamente a los jóvenes. Los presupuestos destinados al programa se utilizan para cubrir necesidades específicas de los estudiantes, como matrículas y gastos de sostenimiento, y se evalúa la asignación de estos recursos según el desempeño académico para apoyar el acceso a la educación superior.

CONCLUSIONES

A partir del análisis realizado sobre la RSC en el contexto de la cooperación interinstitucional entre la universidad, la empresa y el estado, se pueden extraer varias conclusiones relevantes para la formulación de estrategias que generen oportunidades de acceso a la educación superior y empleo para los jóvenes del Proyecto Sueños del ICBF. En primer lugar, se observa que la RSC puede desempeñar un papel crucial en el fortalecimiento de las alianzas entre estos actores, al proporcionar un marco para la colaboración basada en objetivos comunes de desarrollo social y económico. La implementación de estrategias de cooperación que integren la RSC permite crear sinergias entre las universidades, las empresas y el estado, optimizando los recursos disponibles y alineando los esfuerzos hacia metas compartidas en el ámbito educativo y laboral.

En segundo lugar, el estudio de la RSC como estrategia de cooperación interinstitucional revela que existen oportunidades significativas para mejorar la percepción y el compromiso de los actores involucrados. Los departamentos de bienestar universitario, las empresas y las entidades estatales tienen el potencial de fortalecer su colaboración a través de prácticas de RSC que se centren en las necesidades y aspiraciones de los jóvenes beneficiarios del Proyecto Sueños. La percepción positiva de estos actores sobre la RSC puede facilitar la implementación de iniciativas conjuntas que ofrezcan acceso a la educación superior y oportunidades de empleo, promoviendo así una inclusión efectiva y sostenible.

En tercer lugar, la información recopilada indica que, aunque la RSC puede ser una herramienta efectiva para la cooperación, es necesario diseñar estrategias específicas que respondan a las necesidades particulares del Proyecto Sueños. Estas estrategias deben abordar no solo el acceso a la educación superior, sino también la integración exitosa de los jóvenes en el mercado laboral. Esto implica un enfoque coordinado que combine la formación académica con la capacitación profesional y el apoyo continuo, asegurando que los jóvenes cuenten con las habilidades y recursos necesarios para superar los desafíos y aprovechar las oportunidades que se les presenten. Además, la colaboración entre la universidad, la empresa y el estado, enmarcada en la RSC, debe ser abordada desde una perspectiva integral que considere las diversas dimensiones del desarrollo humano. Esto incluye el fortalecimiento de la resiliencia de los jóvenes, la atención a sus necesidades socioeconómicas y el fomento de su bienestar general. La implementación de iniciativas que promuevan un desarrollo equilibrado y holístico permitirá que los jóvenes del Proyecto Sueños no solo accedan a la educación superior y el empleo, sino que también se conviertan en actores activos en sus comunidades y contribuyan al desarrollo regional.