doi: 10.62486/agma202348

ORIGINAL

Elaboration of a training plan in the technical management of the copoazú crop for producers of La Vereda de Balcanes in the municipality of Florencia, Caquetá

Elaboración de un plan de formación en el manejo técnico del cultivo de copoazú para productores de La Vereda de Balcanes del municipio de Florencia, Caquetá

Brayan Stiven Calderón Trujillo1,

Verenice Sánchez Castillo1

![]() *

*

1Universidad de la Amazonia. Florencia, Caquetá, Colombia.

Citar como: Calderón Trujillo BS, Sánchez Castillo V. Elaboration of a training plan in the technical management of the copoazú crop for producers of La Vereda de Balcanes in the municipality of Florencia, Caquetá. Management (Montevideo). 2023; 1:48. https://doi.org/10.62486/agma202348

Enviado: 26-07-2023 Revisado: 21-10-2023 Aceptado: 16-12-2023 Publicado: 17-12-2023

ABSTRACT

The production chain of Amazonian fruits, such as copoazú, is gaining relevance due to its food potential and its applications in various industries. In Colombia, especially in the department of Caquetá, copoazú is presented as a business opportunity that can contribute to economic and social development, particularly in areas affected by violence and poverty. This internship focuses on developing a training plan in the technical management of the copoazú crop for producers in the Balcanes district of the municipality of Florencia, Caquetá. This plan aims to improve ecological agriculture and provide farmers with technical knowledge that will allow them to increase their productivity and improve their quality of life. The training plan will include learning modules that will address the specific needs and requirements of Copoazú farmers. A qualitative approach of a descriptive nature will be used, applying techniques such as surveys and interviews with six farmers selected for convenience. This methodology will allow for the collection of detailed data on participants’ perceptions and knowledge, facilitating the design of more effective educational strategies. The study also considers the international context of copoazú cultivation, highlighting the lack of technical assistance and training in producing countries such as Bolivia and Peru. In Colombia, although copoazú has high economic and nutritional potential, producers face challenges related to technical assistance and market integration. The importance of promoting sustainable agriculture is emphasized throughout the document, aligning with the Sustainable Development Goals, such as “zero hunger”, “responsible production and consumption” and “climate action”. The implementation of agroecological practices and the strengthening of farmers’ organizational capacity are essential to ensure sustainable development in the Amazon region. In conclusion, this internship work seeks to establish a sustainable agricultural program in the Balcanes village, optimizing copoazú crops and improving the living conditions of farmers through a technical training plan adapted to their needs and the local context.

Keywords: Copoazú; Sustainable agriculture; Technical training; Rural development; Colombia.

RESUMEN

La cadena productiva de los frutos amazónicos, como el copoazú, está ganando relevancia debido a su potencial alimentario y sus aplicaciones en diversas industrias. En Colombia, especialmente en el departamento del Caquetá, el copoazú se presenta como una oportunidad de negocio que puede contribuir al desarrollo económico y social, particularmente en áreas afectadas por la violencia y la pobreza. El presente trabajo de pasantía se centra en elaborar un plan de formación en el manejo técnico del cultivo de copoazú para productores de la vereda Balcanes del municipio de Florencia, Caquetá. Este plan tiene como objetivo

mejorar la agricultura ecológica y proporcionar a los agricultores conocimientos técnicos que les permitan aumentar su productividad y mejorar su calidad de vida. El plan de formación incluirá módulos de aprendizaje que abordarán las necesidades y requerimientos específicos de los agricultores de copoazú. Se utilizará un enfoque cualitativo de naturaleza descriptiva, aplicando técnicas como encuestas y entrevistas a seis agricultores seleccionados por conveniencia. Esta metodología permitirá recopilar datos detallados sobre las percepciones y conocimientos de los participantes, facilitando el diseño de estrategias educativas más efectivas. El estudio también considera el contexto internacional del cultivo de copoazú, destacando la falta de asistencia técnica y capacitación en países productores como Bolivia y Perú. En Colombia, aunque el copoazú tiene un alto potencial económico y nutricional, los productores enfrentan desafíos relacionados con la asistencia técnica y la integración en los mercados. La importancia de promover una agricultura sostenible se subraya a lo largo del documento, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como el “hambre cero”, la “producción y consumo responsable” y la “acción por el clima”. La implementación de prácticas agroecológicas y el fortalecimiento de la capacidad organizacional de los agricultores son esenciales para asegurar un desarrollo sostenible en la región amazónica. En conclusión, este trabajo de pasantía busca establecer un programa agrícola sostenible en la vereda Balcanes, optimizando los cultivos de copoazú y mejorando las condiciones de vida de los agricultores mediante un plan de formación técnica adaptado a sus necesidades y al contexto local.

Palabras clave: Copoazú; Agricultura sostenible; Formación técnica; Desarrollo Rural; Colombia.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con Escobar y Vos (2022) los frutos amazónicos es el motor productivo que emerge actualmente, dado a que cuenta con un potencial alimentario de alta calidad en donde cada vez más se suman esfuerzos por parte de los agricultores para promover el consumo de estos productos agrícolas mediante gestiones organizativas que se van fortaleciendo paulatinamente conforme adquieren procesos formativos y de acompañamiento técnico. En Colombia, por ejemplo, expertos como Galeano (2011) y Forbes (2023) expresan que el fruto del copoazú resulta ser uno de esos frutos amazónicos promisorios, exóticos y con múltiples aplicaciones en la industria farmacéutica, alimentaria y cosmética; donde incluso se ha llegado a encontrar un alto contenido de compuestos polifenólicos que tienen importantes beneficios para la salud y el bienestar de las personas.

En el Caquetá las áreas de copoazú hacen parte de la biodiversidad colombiana (Pabón, 2022) donde este cultivo ha ido emergiendo como una oportunidad de negocio atractiva y rentables que fomenta el desarrollo económico en una de las regiones que más ha sido marcada tras años de violencia, discriminación, desigualdad, pobreza y conflicto (Meneses, 2020). Donde la pobreza alcanza cifras alarmantes del 47 % y la pobreza extrema del 10 % según los recientes informes (DONATE, 2022). De allí a que este trabajo de pasantía subyazca como una oportunidad de acompañamiento para los productores de la vereda Balcanes del municipio de Florencia, Caquetá; en busca de fortalecer la agricultura ecológica y formar a estos agricultores eficientemente en el manejo técnico del copoazú.

Con estas iniciativas los productores de esta vereda podrán establecer cultivos de copoazú sostenibles y amigables con el medio ambiente, asegurando el bienestar de sus familias y la comunidad aledaña. Donde se espera contribuir significativamente mediante un plan de formación mediado por módulos de aprendizaje al conocimiento técnico para que logren aumentar su productividad y con ello, alcancen mejores ingresos que les permita tener una buena calidad de vida. Todo esto bajo el propósito investigativo de instaurar acciones claras hacia el establecimiento de una agricultura sostenible, lo cual es importante para promover el desarrollo económico y social especialmente en esta comunidad rural para mitigar la pobreza y la desigualdad (FAO, 2022).

El presente documento tiene como objetivo general: “Elaborar un plan de formación en el manejo técnico del cultivo de copoazú para productores de la vereda de Balcanes del municipio de Florencia, Caquetá”; con la finalidad de dar acompañamiento técnico y apoyo hacia la formación de conocimientos sólidos para que los productores de copoazú adquieran mayores beneficios de sus cultivos. Para alcanzar este propósito, se llevarán a cabo acciones ajustadas a los objetivos específicos, donde se parte de un diagnóstico del conocimiento de los productores, luego se diseña e implementa módulos de aprendizaje con temáticas de interés y finalmente, con el análisis de la metodología de aprendizaje desarrollada para dar alcance al objetivo general.

Los procesos se manejarán desde un enfoque cualitativo de naturaleza descriptiva en donde se aplicarán técnicas de encuesta, entrevista y módulos de aprendizaje a los seis (6) agricultores de Copoazú de la Vereda Balcanes de Florencia, Caquetá; quienes fueron escogidos por conveniencia al ser una técnica no probabilística que permite acceder a los participantes del estudio en los tiempos que dure el trabajo de pasantía.

En la actualidad existen diversas aportaciones científicas e investigativas que enmarcan la importancia de mejorar las técnicas de manejo de cultivos (La Agencia de las Naciones Unidas [FAO], 2022) a través de planes de fortalecimiento y formación frente a la necesidad de lograr una agricultura sostenible (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] y FAO, 2022), que permita producir alimentos de manera eficiente y rentable sin comprometer la salud del suelo y la de los ecosistemas (Sarandón, 2020); con acciones estratégicas de preservación y conservación de la biodiversidad (Sans, 2022).

Shiva (2020) y Albarracín et al. (2019) expresan que la agricultura sostenible es importante para promover el desarrollo económico y social especialmente en las comunidades rurales; siendo un tema determinante que subyace de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) específicamente del objetivo 2: “hambre cero”, el objetivo 12: “producción y consumo responsable” y el objetivo 13: “acción por el clima” (CEPAL y FAO, 2022). Estableciendo además que, la agricultura sostenible puede contribuir a erradicar el hambre al garantizar la seguridad alimentaria mediante un mejor uso y aprovechamiento de los recursos naturales (Masís, 2010) mitigando el cambio climático y ofreciendo cultivos resistentes, abundantes, diversos, sanos y saludable (Oficina Española de Cambio Climático [OECC], 2022).

Los frutos amazónicos por ejemplo se cultivan y se consumen en diferentes partes del mundo, pero la mayor parte de la producción y consumo se concentra en Brasil y otros países de la región amazónica (Murcia y Vargas, 2019). Acorde a Aguilar (2020) se estima que la cadena productiva de los frutos amazónicos beneficia de manera directa a más de un millón de familias recolectoras y transformadoras en esta región. En donde, el fruto amazónico de copoazú se cultiva en varias zonas del mundo donde hay una extensa superficie y diversidad climática (M.A.C.I.A., 2019). En Bolivia el copoazú es conocido como el cacao blanco y se le considera un fruto rentable para la exportación (Polanco, 2022). En Perú tambien hay regiones donde existe una gran producción de esta fruta nativa la cual favorece a la economía campesina, familiar y comunitaria (Zarate, 2022).

Sin embargo, en el contexto internacional donde se hallan países productores de copoazú se observa un panorama complejo en donde se analiza la falta de asistencia técnica y el manejo de cultivo con mano de obra calificada (Aguilar, 2020), en donde los productores campesinos no tienen acceso a capacitaciones constantes a través de planes de fortalecimiento y formación en manejo técnico de este cultivo, ocasionando que no se le den el aprovechamiento esperado a este fruto amazónico (Meneses, 2020). En Perú el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA, 2017) en vista de esta problemática ha brindado asistencia técnica a los agricultores de copoazú lo que ha permitido reducir la incidencia de plagas y mejorar la calidad de la producción local.

En Bolivia tambien se visualiza problemáticas a causa de la falta de capacitación constante, el relevo generacional y la escasa supervisión técnica continua que dificulta la exportación del copoazú (Villafuerte, 2021), donde es claro que los productores no siempre tienen acceso a la información ni los recursos necesarios para cosechar este fruto de manera efectiva (Lucias, 2017). Del mismo modo, Murcia et al. (2019) afirman que en este país los incendios forestales han ocasionado destrucción de una gran parte de estos cultivos, lo que genera una alta incertidumbre sobre su sostenibilidad futura. Adicional a ello, se analiza el acceso a mercados y a la tierra como otros problemas que enfrenta el cultivo de copoazú donde no existe infraestructura, canales de distribución adecuados y tierras disponibles para el cultivo, lo que limita la producción y la rentabilidad (Ramírez y Wesz, 2022).

En Colombia expertos como Galeano (2011) sostiene que el fruto del copoazú es considerado como exótico y promisorio, con múltiples aplicaciones en la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética. Incluso resulta ser una fruta prometedora por su alto contenido de compuestos poli fenólicos que tienen potenciales beneficiosos para la salud y el bienestar de las personas (Forbes, 2023). Además de que sus cosechas resulta ser un atractivo para el crecimiento económico especialmente en regiones amazónicas que han sido gravemente afectadas por el conflicto y la violencia (DONATE, 2022).

Las áreas de copoazú en Colombia se encuentran específicamente en el Caquetá donde es considerada una de las frutas que hacen parte de la biodiversidad colombiana (Pabón, 2022), su cultivo representa una oportunidad de negocio atractiva para fomentar el desarrollo en zonas afectadas por el conflicto y en áreas rurales como las que se encuentra en el departamento del Caquetá (DONATE, 2022). En el estudio de Meneses (2020) se registró un área sembrada de copoazú de 50 hectáreas en el 2016 en el Amazonas colombiano; donde el área de cosecha en el 2016 fue de 45 hectáreas con una producción de 260 toneladas y un rendimiento de 5,78 toneladas por hectárea.

No obstante, se analiza problemas en esta región del país donde existe un proceso poco efectivo en relación con la asistencia técnica (Contreras, 2017); donde los procesos formativos sólo están encaminados a la capacitación, más no a la formación efectiva en el manejo técnico de cultivos. Por ello es común encontrar procesos aislados y desarticulados; lejanos a lo que realmente necesitan los productores pues se hallan condiciones heterogéneas que surgen acorde al contexto y su realidad que muestran necesidades que deben ser atendidas (Gutiérrez et al., 2019). De forma, que existen necesidades que enmarcan la importancia de fortalecer la agricultura sostenible con acciones estratégicas que conlleven al establecimiento de cultivos de copoazú rentables que aporte a la seguridad alimentaria a la par del crecimiento económico (Ríos, 2019), especialmente en esta zona donde la pobreza alcanza un 47 % y la pobreza extrema un 10 % con productores interesados en encontrar la forma de generar beneficios económicos mientras protegen los bosques y los ecosistemas (DONATE, 2022).

Y aunque, el cultivo de copoazú y la transformación de su fruto se halla como un negocio estratégico, rentable y sostenible para la Amazonia colombiana (Contreras, 2017), la realidad es que hace falta acciones que consoliden tanto los conocimientos como las acciones frente al establecimiento de cultivos sostenibles, en donde se promueva además la inclusión en los mercados (Ríos et al., 2017). Acciones que no sólo deben ir encaminadas hacia el establecimiento de planes de fortalecimiento y formación, sino de apoyo con recursos de inversión para la mejora de las infraestructuras y cadenas de producción para mejorar la rentabilidad del cultivo (PNUD, 2017). Y esto no sólo se debe promover desde la intervención del Estado con políticas eficientes sino con la inversión de las entidades públicas y privadas del sector agroindustrial (ONU, 2018).

Adicional a esto, se analiza como en la última década las políticas públicas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y Colombia Siembra, se han visto de corto alcance, dado a las escasas iniciativas de implementación (Contreras, 2017), donde los agricultores de copoazú tuvieron poca cobertura en asistencia técnica y como consecuencia de esto, el nivel de adopción tecnológica tambien fue bajo (Ríos et al., 2017). Además de evaluar el desconocimiento en demandas y tendencias de mercado por parte de los campesinos, que repercuten en la baja iniciativa e interés de los productores para aumentar sus sistemas productivos dándoles valor agregado a estos productos (Diaz, 2020).

Ahora bien, en la vereda Balcanes del municipio de Florencia, Caquetá se halla un panorama similar en donde existen escasa capacitación frente al manejo técnico del cultivo de copoazú, poca mano de obra disponible para gestionar estos cultivos, bajo relevo generacional y deficientes condiciones de trabajo de los productores que, sumado a la avanzada edad, hacen que desistan de cultivar este fruto amazónico. En esta vereda existen seis (6) productores de copoazú hasta el momento que poseen entre una y dos hectáreas de área sembrada cuya producción ha llegado a media tonelada por año.

Donde se hace necesario generar estrategias metodológicas con el diseño de módulos que permita potenciar la producción y la comercialización del copoazú a través de procesos formativos novedosos que incentiven el desarrollo de habilidades y capacidades técnicas y administrativas enmarcadas en la agricultura sostenible, el desarrollo social y económico involucrando a todos los actores en la cadena de producción. Todo esto mediante la adopción de un plan de fortalecimiento y formación encaminado a estructurar y fortalecer la capacidad organizacional de los campesinos mediante asistencia técnica. Lo que resulta en un apoyo a las familias campesinas de esta vereda para que mejoren su calidad de vida, su salud y el bienestar.

Este plan de acompañamiento para la formación en el manejo técnico del cultivo de copoazú está dirigido a fortalecer aspectos, necesidades, requerimientos, expectativas e intereses formativos que requieren estos productores para optimizar sus cultivos mediante acciones agroecológicas sustentadas bajo el propósito de crear mejores oportunidades para todos, que trasciendan hacia el turismo y la mitigación del cambio climático; al ejecutar acciones amigables con el medio ambiente. El objetivo de este trabajo es elaborar un plan de formación en el manejo técnico del cultivo de copoazú para productores de la vereda de Balcanes del municipio de Florencia, Caquetá.

Teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en donde se establecen acciones clara para instaurar una agricultura ecológica, la cual es importante para promover el desarrollo económico y social especialmente en las comunidades rurales (FAO, 2022); se hace necesario diseñar e implementar un plan de formación en el manejo técnico de los cultivos de Copoazú en la vereda Balcanes del municipio de Florencia, Caquetá que permita dar acompañamiento a los productores de esta región a través de procesos de reconocimiento de las necesidades, requerimientos y expectativas; para luego posibilitar acciones de fortalecimiento que conlleven al establecimiento de cultivos sostenibles de Copoazú que aporten tanto a la economía familiar como a la protección del medio ambiente.

A través de este plan de formación en el manejo técnico de los cultivos de Copoazú los productores de la vereda Balcanes podrán realizar una optimización a sus sistemas productivos con acciones agroecológicas sustentadas bajo la oportunidad de crear mejores condiciones de vida para ellos, sus familia y comunidad aledaña. Donde este fruto amazónico en el departamento del Caquetá se destaca por ser parte de la biodiversidad colombiana como un cultivo que representa un sistema de negocio atractivo para fomentar el desarrollo económico en zonas como estas que han sido afectadas significativamente durante décadas por la violencia y el conflicto (DONATE, 2022; Forbes, 2023).

Desde los aportes metodológicos el plan de formación se desarrollará mediante módulos de aprendizaje con una guía orientadora que les permite a los productores de esta vereda mejorar sus acciones, prácticas y experiencias para obtener una mayor rentabilidad y productividad en su actividad económica agrícola a la par de ejercer funciones de preservación a la biodiversidad. En cuanto, a las aportaciones desde el trabajo práctico y de acompañamiento que brinda el pasante investigador se halla la oportunidad de establecer un programa agrícola sostenible de Copoazú en esta región tan importante del país, que permite obtener un producto de alto valor comercial y nutricional que subyace con la finalidad de trabajar de manera sostenible por la conservación de la Amazonía y el aprovechamiento de estos frutales amazónicos de la mano con las comunidades locales de esta región.

Los módulos de aprendizaje que se hallan dentro del plan de formación en el manejo técnico del cultivo de copoazú parte de un diagnóstico efectivo sobre las necesidades y requerimientos entorno al conocimiento de los productores de la vereda Balcanes del municipio de Florencia, Caquetá; para luego brindar acciones formativas de acompañamiento y apoyo en busca de fortalecer los conocimientos de estos agricultores y potencializar sus cultivos de forma sostenible hacia la obtención de mejores oportunidades en el mercado local y regional, a la par de ejercer prácticas agroecológicas para conservar la biodiversidad de la Amazonía

El copoazú es un árbol frutal tropical que se encuentra distribuido en forma silvestre en la cuenca amazónica e los países de Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Brasil (Ministerio de Ambiente, 2022). Su importancia económica radica en que es un fruto de alto valor nutricional que se comercializa de forma fresca e industrializada en muchas partes del mundo. Pertenece a la zona de vida de Bosque húmedo Tropical, creciendo a condiciones de temperatura de 21 a 27° C; con una humedad relativa entre el 64 y 93 % (Zarate, 2022). En Colombia por ejemplo crece tambien en suelos ácidos con bajos porcentajes de materia orgánica, la distribución de esta especie se reporta de carácter antropogénico, debido a que la semilla se trajo primero del Brasil, específicamente de Manaos hasta el Putumayo y, de allí ha venido extendiéndose y cultivándose en departamento como el Caquetá y el Guaviare (DONATE, 2022).

El árbol puede crecer hasta 18 metros en estado silvestre presenta una ramificación tricotómica a partir de los 14 meses en promedio, las ramas son plagiotrópicas con una distribución balanceada de los frutos (Wallace, 2015). El uso principal de este fruto es en las comunidades indígenas quienes la incluye como parte de su dieta alimenticia. No obstante, en la actualidad es un producto agrícola que se ha establecido mediante cultivos sostenibles como parte de la agricultura sostenible, que representa un potencial alto económicamente dado a que es altamente adaptativo a la ecología y suelos prevalentes de esta región amazónica, tiene una fructificación precoz en la que múltiples asociaciones y grupos de agricultores han desarrollado tecnologías para el procesamiento y conserva de las semillas y la pulpa (Chaparro y López, 2018).

De acuerdo con Agronet (2022) se estima un cultivo de copoazú en el 2019 de 520 toneladas y para el 2021 un 820 toneladas; con un área de siembra de más de 400 hectáreas sembradas de copoazú especialmente en departamentos del Caquetá, Putumayo y Meta. Con importantes oportunidades en el mercado ya que es un fruta fresca que se ha llevado a la industria con la preparación de bebidas energéticas, mantequilla, copúlate, productos cosméticos, pulpa de frutas, entre otros; con un mínimo porcentaje de ácidos grados que tiene el potencial de incursionar en las grandes empresas alimenticias de manera internacional.

De forma, que el copoazú ha despertado el interés de muchos sectores de la industria abriendo un mercado que le permite a los agricultores obtener una mayor rentabilidad económica para asegurar una buena calidad de vida. Ahora bien, dentro del manejo técnico del cultivo de copoazú se observa una realidad en la que los productores de algunas regiones de Colombia no cuentan con apoyo ni acompañamiento técnico que le permitan aplicar mejores conocimientos frente al cultivo sostenible de copoazú; visibilizando una realidad en la que hasta el momento se desconocen sus necesidades y requerimientos; al igual que sus expectativas (Gutiérrez et al., 2019).

De allí, a que se establezca la importancia de crear negocios inclusivos como estrategia socioeconómica donde autores como Chaparro y López (2018) expresan que en el departamento del Caquetá se halla una oportunidad de negocio efectiva en cuanto al cultivo de copoazú que al solidificarse permitirá que las familias del campo salgan de esa situación de extrema pobreza en la que se encuentran. Adicional a esto, Diaz (2020) propone que para realizar estas acciones se debe partir de estrategias novedosas con miras a formar más que a capacitar para que puedan adquirir y dar aplicabilidad a sus habilidades de manejo ambiental hacia la conservación de la biodiversidad en esta importante región del país, y el mundo.

MÉTODO

Localización

La Vereda Balcanes es una zona rural ubicada en el corregimiento San Martín a 35 Kilómetros del municipio de Florencia en el departamento de Caqueta, Colombia; se encuentra a una altura aproximada de 290 msnm, a una temperatura de 30°C, con precipitaciones de 2500 mm anuales y una humedad relativa del 85 % (Lugo y Jaramillo, 2010). En esta vereda predominan los paisajes de lomerío y vega, donde los predios están parcelados y sus habitantes se caracterizan por llevar a cabo un estilo de vida asociado a dinámicas socioeconómicas, culturales y tecnológicas rurales y tradicionales propias de una economía familiar, campesina y comunitaria.

La extensión de la tierra es limitada, las tecnologías empleadas son tradicionales, la producción es a pequeña escala, prevaleciendo el autoconsumo donde los pobladores de esta zona cultivan lo que comen y venden ciertos productos agrícolas a la comunidad aledaña a través de pequeños intercambios y circuitos cortos comerciales; la venta de esos productos permiten el sostenimiento y la reproducción de los sistemas productivos pero no alcanza para la acumulación, es decir para el ahorro y el crecimiento económico de sus habitantes. Frente al capital natural de la vereda Balcanes se destaca el acceso permanente al bosque, el agua, la pesca y los cultivos; siendo este el principal capital con la que cuenta esta vereda permitiéndoles configurar y transformar los diferentes espacios productivos que le aportan a la seguridad alimentaria, salud y bienestar económico (Lugo y Jaramillo, 2010).

Del mismo modo, el 90 % de los productores consumen leña que el principal rubro energético para suplir sus necesidades alimentarias, empleándolas para cocinar. Asimismo, pasan menos de dos horas en la colecta de la leña dado a la abundante cobertura boscosa que tiene esta zona; de otra parte la producción se realiza a pequeña escala espacial y se presenta en forma de agricultura familiar predominando los cultivos pancoger; el área promedio de las fincas o predios es de 39 ha, y los cultivos que generan ingresos son el plátano, la yuca, caucho, cacao, caña y arazá; mientras que la producción animal predomina la bovina a pequeña escala con producción de leche y carne. Por último, los pobladores de esta región realizan prácticas de mantenimiento de árboles frutales dispersos en distintas áreas de las fincas como guayabas y otros, que utilizan para sus hogares.

En tanto, al cultivo de copoazú Dussán y Artunduaga (2019) expresan que en esta región amazónica del departamento del Caquetá se reportan 1500 hectáreas de copoazú, los cuales se han establecidos por medio de semillas sexuales, encontrándose una alta variabilidad genética, desuniformidad de plantaciones, baja productividad, presencial de problemas fitosanitarios y en ocasiones un desconocimiento de los servicios ecosistémicos aportados por este cultivo como lo relacionado a su capacidad de fijar carbono atmosférico. Del mismo modo, este autor señala que los productores de copoazú no cuentan con variedades, ni híbridos que les garanticen seguridad en la producción y calidad del producto obtenido.

La población corresponde a las unidad de análisis de este estudio, haciendo referencia a los participantes que se involucran en el desarrollo de cada una de las fases y etapas que conforman el plan de trabajo. Acorde a esto, Hernández y Mendoza (2018) sostienen que la población obedece al universo de estudio sobre el cual se busca dar respuesta a un fenómeno/problema concreto, llevando a cabo procesos de indagación profunda. Por tanto, la población en este caso particular corresponde a los seis (6) agricultores de Copoazú de la Vereda Balcanes de Florencia, Caquetá; quienes fueron escogidos por conveniencia al ser una técnica no probabilística que permite acceder a los participantes del estudio en los tiempos que dure el trabajo de pasantía.

Acorde a esto, González (2021) expresa que el muestreo no probabilístico brinda la oportunidad de establecer o seleccionar muestras poblacionales con la clara intención de estudiar a profundidad su realidad mediante parámetros previamente establecidos, limitando la muestra sólo a los casos que son requeridos para la investigación, en donde el investigador intencionalmente escoge a los participantes dado a que es una técnica que se emplea con regularidad debido a la facilidad de acceder al grupo poblacional participante; bajo el tiempo o periodo que dure el desarrollo de las actividades descritas en el plan de trabajo de la pasantía y el estudio.

Tipo de investigación

Teniendo en cuenta el propósito de este trabajo se asume un paradigma mixto el cual no sólo busca cuantificar datos, sino que posibilita un análisis e interpretación de situaciones específicas que surgen en relación con la percepción, experiencias y conocimientos de los participantes del estudio, que en este caso puntual obedece a los seis productores de copoazú. Ante esto, Hernández y Mendoza (2018) describen la investigación mixta como una metodología que implica recopilar, analizar e integrar datos cualitativos y cuantitativos dentro de un mismo estudio. Esto proporciona una comprensión profunda que permite respaldar supuestos e hipótesis. De manera similar, Chávez (2018) señala que el uso de un enfoque mixto requiere la implementación de un proceso sistemático y secuencial para obtener una comprensión completa del fenómeno de estudio, lo que permite comparar factores, resultados y hallazgos. Esto enriquece la investigación al triangular con una mayor profundidad, diversidad, riqueza interpretativa y sentido de comprensión.

El tipo de investigación según la profundidad del objeto de estudio es descriptivo, en donde Valle et al. (2022) expresan que este tipo de estudio conlleva a describir las características de un fenómeno o situación, estableciendo relaciones causales que mejoran el entendimiento del tema. En el caso particular, de este estudio la investigación descriptiva conlleva establecer patrones estandarizados de información sobre el cultivo de copoazú como una alternativa para los pobladores de esta región amazónica y los posibles usos para mejorar su rentabilidad productiva favoreciendo la economía familiar y comunitaria. De otra parte, Guevara et al. (2020) expresan que este tipo de investigación brinda representaciones precisas y detalladas de los hechos observados, logrando responder la pregunta problema y de esta manera estudiar a profundidad el tema bajo un ambiente natural de acción/estudio.

Enfoque

El enfoque de investigación que sigue este trabajo es el crítico social, debido a que este método permite realizar una investigación a través de una participación progresiva con la población objeto de estudio y profundizar en las problemáticas de la comunidad. De esta manera, convierte a todos los participantes en actores activos en la investigación, lo que conduce un proceso más profundo y dinámico en el que todos los participantes enriquecen y proporcionar la información necesaria para el progreso y el buen desarrollo del proceso investigativo (Vera y Jara, 2018).

El enfoque crítico social muy usado dentro de las investigaciones cualitativas para lograr una conciencia autorreflexiva y crítica que permita analizar los intereses, necesidades y requerimientos de cierto grupo de personas; para ello se emplea el diálogo, el debate y la praxis (relación teoría-práctica) los cuales son los ejes de la investigación, rechazando la creencia de que el comportamiento humano se rige por leyes generales y sostiene que el mundo social solo se puede comprender desde el punto de vista de los individuos que toman parte en la acción (Cebotare, 2017).

Por tanto, asumir un paradigma mixto bajo el enfoque crítico social permite llevar a cabo un proceso sistemático y crítico acogiendo la visión objetiva que aporta la parte cuantitativa y la visión subjetiva que ofrece la parte cualitativa, fusionándose en un método que abarca una gran cantidad de elementos e información para dar respuesta a la pregunta problema trazada por este estudio.

El método de investigación que acoge este estudio es deductivo, el cual utiliza un tipo de pensamiento que va desde un razonamiento más general y lógico, basado en principios, hasta un hecho concreto (Reyes et al., 2022). Este método lógico sirve para extraer conclusiones a partir de una serie de principios y presupone que la solución a la que se quiere llegar se encuentra dentro de los propios principios de los que parte. De manera similar, Espinoza (2018) indica que las ventajas de utilizar el método deductivo como método de investigación es que resulta ser uno de los más efectivo para la comprobación de hipótesis, ya que permite explicar las relaciones causales entre los conceptos y las variables, generalizando los resultados de la investigación hasta cierto punto, midiendo los datos de forma cuantitativa, lo cual resulta más rápido y efectivo.

Técnicas de recolección de la información

• Entrevista: acorde a Piza et al. (2019) la entrevista es una técnica muy útil para investigaciones cualitativas porque recopila datos mediante la creación de un instrumento que utiliza preguntas para recabar datos y obtener información de forma profunda. De forma similar, Conejero (2020), afirma que existen varios tipos de entrevistas, de las cuales destacan: entrevista no estructurada, estructurada o semiestructurada. En este caso puntual la entrevista es semiestructurada con siete (7) preguntas abiertas, agrupadas por temas o categorías, con base en los objetivos del estudio y la literatura del tema.

• Encuesta: Feria et al. (2020) señalan que la encuesta, una técnica ampliamente utilizada en el campo de la investigación, utiliza enfoques cualitativos para obtener y elaborar datos de forma rápida y eficaz. Adicional a esto, Tafur (2020) sugiere que el objetivo de esta técnica es recopilar datos que serán analizados posteriormente, conlleva a establecer cuestionarios de preguntas abiertas y cerradas estandarizadas o semiestandarizadas en una muestra poblacional. En el caso particular, se llevará a cabo encuestas con 10 preguntas cerradas en formato semiestandarizado con el propósito de dar alcance y cumplimiento al objetivo.

Técnicas de análisis de la investigación

Las medidas de tendencia central que permiten la síntesis y el análisis de la información en este estudio, recabada mediante la aplicación de encuestas y entrevistas serán categorizados, tabulados, graficados, interpretados y analizados. Además, se utilizarán herramientas como Microsoft Excel para sistematizar; luego los resultados se compararán con las contribuciones teóricas y conceptuales establecidas en el marco referencial del documento. Acorde a estos planteamientos, Calduch (2019) manifiesta que el plan de análisis para este tipo de estudio se lleva a cabo mediante estadística descriptiva e inferencial, que en el caso de las encuestas, permite realizar observaciones detalladas y precisas. Sin embargo, la entrevista se llevará a cabo mediante la triangulación de datos, lo que significa que los datos se codificarán de acuerdo con las categorías y luego se establecerán gráficos que serán interpretados y discutidos a partir de análisis por contenidos.

Se hizo uso de una entrevista basada en 7 preguntas para la recolección de datos de los productores. Se sometió la información a un programa llamado ATLAS.ti 23, dónde se siguieron un orden de pasos con la información recolectada de las entrevistas. Se inició con el texto plano en dónde se sintetizó lo más importante de lo recolectado; en el análisis explorativo se sacaría la nube de información; luego, se dio paso al diagrama de red y por último se da paso al diagrama Sankey para obtener el diagrama de correlación.

RESULTADO Y DISCUSIÓN

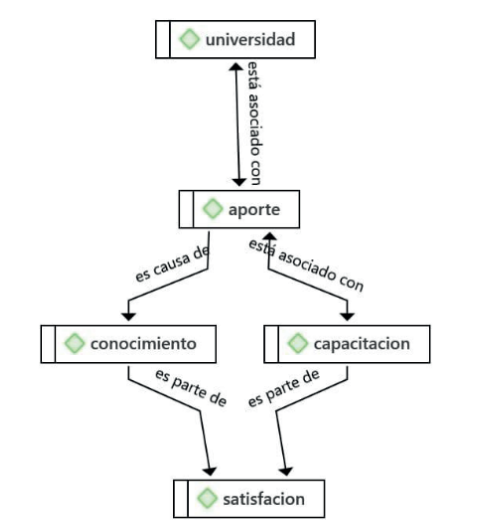

El análisis del primer gráfico (figura 1) revela una conexión integral entre los elementos clave del estudio sobre el manejo técnico del cultivo de copoazú en la vereda Balcanes. La “Universidad” desempeña un papel central, aportando tanto en “Aporte” como en “Capacitación”. La interacción estratégica entre estos componentes sugiere la influencia significativa de la institución en la implementación de programas formativos. “Capacitación” emerge como un componente crucial, vinculado a “Conocimiento” y “Satisfacción”, demostrando que la formación es la principal causa del conocimiento adquirido y contribuye significativamente a la satisfacción de los productores. En conjunto, estos hallazgos resaltan la importancia estratégica de la universidad en el manejo del cultivo de copoazú, respaldando ideas previas y destacando la relevancia de la satisfacción en el aprendizaje práctico.

Figura 1. Hallazgos establecidos con la aplicación de la entrevista acorde a la codificación.

En el análisis del gráfico, se evidencia una conexión integral entre los componentes clave del estudio sobre el manejo técnico del cultivo de copoazú en la vereda Balcanes. El rectángulo inicial, “Universidad”, representa la entidad educativa que desempeña un papel fundamental en este proceso. Su contribución se desglosa en dos dimensiones principales, identificadas como “Aporte” y “Capacitación”.

La relación de “Aporte” se establece mediante una conexión de doble flecha con tanto “Universidad” como “Capacitación”, sugiriendo que la universidad contribuye significativamente a ambos aspectos del estudio. En particular, la conexión con “Capacitación” subraya la influencia directa de la institución académica en la implementación de programas formativos específicos.

Por su parte, “Capacitación” se presenta como un componente crucial, con dos dimensiones adicionales: “Conocimiento” y “Satisfacción”. La relación de “Conocimiento” indica que la capacitación es la causa principal del conocimiento adquirido por los productores de la vereda Balcanes en relación con el cultivo de copoazú. Esta conexión refleja la efectividad de los programas formativos en la transferencia de conocimientos técnicos relevantes.

La relación entre “Capacitación” y “Satisfacción” revela que tanto el conocimiento adquirido como el proceso de capacitación en sí mismo contribuyen de manera significativa a la satisfacción general de los productores. Ambos aspectos, “Conocimiento” y “Capacitación”, convergen en el recuadro final, “Satisfacción”, destacando así la importancia de estos elementos en el contexto más amplio de la investigación.

En conjunto, el gráfico ilustra una cadena coherente de eventos, donde la universidad aporta a través de la capacitación, generando conocimiento y, en última instancia, influyendo positivamente en la satisfacción de los productores de la vereda Balcanes en el manejo técnico del cultivo de copoazú. Este análisis resalta la interconexión estratégica de los elementos clave, proporcionando una comprensión más profunda de la dinámica involucrada en el proceso formativo y su impacto en los participantes.

La afirmación de que la universidad desempeña un papel fundamental en el proceso de manejo técnico del cultivo de copoazú se alinea con las ideas de Chaparro y López (2017), quien destaca la importancia de las instituciones en la mejora continua y la formación eficiente. La conexión bidireccional entre “Universidad” y “Capacitación” sugiere que la institución no solo aporta recursos sino que también influye activamente en la implementación de programas formativos específicos. Albarracín et al. (2019) sostiene que en estudios sobre la eficacia de la formación, respalda la idea de que la capacitación dirigida por instituciones tiene un impacto significativo en los participantes.

La representación de la “Universidad” como el punto de partida destaca su papel fundamental en el manejo técnico del cultivo de copoazú en la vereda Balcanes. Esto está alineado con la idea de que las instituciones, como se menciona en Chaparro y López (2017), son clave para la mejora continua y el cambio educativo en el ámbito agrícola.

La conexión de doble flecha entre “Universidad”, “Aporte”, y “Capacitación” indica una contribución significativa de la universidad en ambos aspectos. “Esta interconexión respalda la noción de que la institución no solo aporta recursos sino que también influye activamente en la implementación de programas formativos específicos” (Stes y Petegem, 2015). La literatura existente ha destacado el papel crucial de las universidades en la formación y capacitación, subrayando su capacidad para influir en el diseño, la implementación y la evaluación de programas formativos que respondan a las necesidades de los participantes y promuevan el desarrollo de habilidades y conocimientos relevantes.

La convergencia de “Conocimiento” y “Capacitación” en “Satisfacción” destaca la relevancia de estos elementos en el contexto más amplio de la investigación. “La satisfacción de los productores se convierte en un indicador clave del éxito del proceso formativo, lo cual es consistente con la literatura que enfatiza la importancia de la satisfacción en el aprendizaje y la aplicación práctica” (Salgado, 2015).

El análisis del manejo técnico del cultivo de copoazú en la vereda Balcanes destaca la importancia central de la “Universidad” como agente clave en el proceso. Esta entidad aporta significativamente a través de la “Capacitación” y “Aporte”, influenciando tanto el conocimiento adquirido como la satisfacción de los productores. La conexión bidireccional entre la universidad y la capacitación respalda la idea de que no solo aporta recursos, sino que también influye activamente en la implementación de programas formativos específicos, según lo respaldado por la literatura. En conjunto, estos hallazgos refuerzan la relevancia de la colaboración entre instituciones y comunidades agrícolas para lograr un impacto positivo y sostenible en el manejo técnico del cultivo de copoazú.

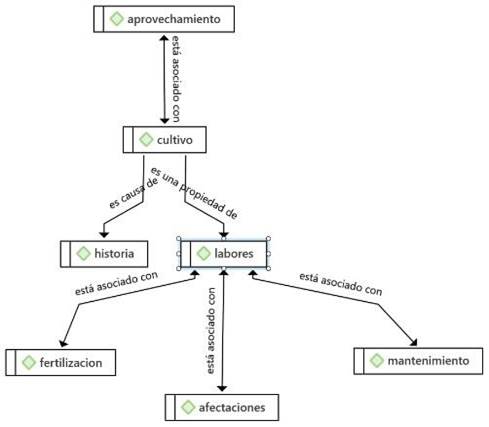

En el análisis del segundo gráfico (Ver figura 3) sobre el cultivo de copoazú en la vereda Balcanes, se destaca la conexión esencial entre el “Aprovechamiento” eficiente y el desarrollo del cultivo, revelando una red compleja de interrelaciones. “Cultivo” emerge como componente central, influyendo en la evolución histórica y asociándose estrechamente con las “Labores” necesarias para su mantenimiento. El nodo crítico “Labores” se ramifica hacia aspectos clave como “Fertilización”, “Afectaciones” y “Mantenimiento”, evidenciando su impacto directo en la gestión integral del cultivo. Este enfoque integral, respaldado por la literatura sobre agricultura sostenible, subraya la importancia de un manejo adecuado desde el inicio y destaca las labores agrícolas como fundamentales para la sostenibilidad y calidad en la producción de copoazú en Balcanes.

Figura 2. Hallazgos en relación con la codificación del cultivo de Copoazú.

En el análisis del segundo gráfico, se revela una compleja red de interrelaciones que arroja luz sobre diversos aspectos del cultivo de copoazú en la vereda Balcanes. El punto de partida, “Aprovechamiento”, establece un vínculo crucial con “Cultivo”, sugiriendo una conexión directa entre la eficiencia en el aprovechamiento y el desarrollo del cultivo.

“Cultivo” emerge como un componente central con dos dimensiones significativas. La primera, “Es causa de”, establece una conexión con “Historia”, insinuando que la forma en que se lleva a cabo el cultivo influye en la evolución histórica de esta práctica agrícola. La segunda dimensión, “Es una propiedad de”, conecta “Cultivo” con “Labores”, resaltando la estrecha asociación entre la naturaleza del cultivo de copoazú y las labores requeridas para su mantenimiento y optimización.

“Labores” se convierte en un nodo crucial que se ramifica hacia tres aspectos esenciales del cultivo. La conexión “Está asociado con” con “Fertilización” destaca la importancia de las labores en relación con los procesos de fertilización, indicando una interdependencia entre estas prácticas agrícolas. Simultáneamente, las conexiones “Está asociado con” hacia “Afectaciones” y “Mantenimiento” subrayan la influencia directa de las labores en la gestión de afectaciones y en la sostenibilidad general del cultivo.

Este análisis revela una red intrincada de relaciones donde el aprovechamiento inicial se traduce en prácticas de cultivo específicas, que a su vez, influyen en la historia evolutiva del cultivo. Las labores agrícolas, al ser una pieza central, impactan directamente en aspectos cruciales como la fertilización, las afectaciones y el mantenimiento. En conjunto, este enfoque integral proporciona una comprensión profunda de los factores interconectados que definen el entorno del cultivo de copoazú en la vereda Balcanes, brindando un fundamento sólido para futuras estrategias de manejo y desarrollo.

La conexión entre “Aprovechamiento” y “Cultivo” resalta la importancia de la eficiencia en el aprovechamiento para el desarrollo del cultivo. “Esto respalda la noción de que un manejo adecuado desde el inicio impacta positivamente en la evolución del cultivo, como sugiere la literatura sobre agricultura sostenible” (Revista Campo Sureño, 2019). La literatura existente sobre agricultura sostenible enfatiza la importancia de la eficiencia en el uso de recursos, incluido el aprovechamiento adecuado de insumos como agua, suelo y fertilizantes, para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas de cultivo. La relación “Es causa de” entre “Cultivo” e “Historia” sugiere que la forma en que se lleva a cabo el cultivo influye en la evolución histórica del mismo. “Este hallazgo es coherente con la idea de que las prácticas agrícolas pueden tener un impacto duradero en las comunidades y sus actividades” (Sinchi, 2022). La afirmación de que la forma en que se lleva a cabo el cultivo influye en la evolución histórica del mismo se alinea con la idea de que las prácticas agrícolas pueden tener un impacto duradero en las comunidades y sus actividades. La importancia central de “Labores” se evidencia en su conexión con “Fertilización”, “Afectaciones”, y “Mantenimiento”.

“Esto respalda la noción de que las labores agrícolas son fundamentales para la gestión eficaz de aspectos críticos como la fertilización, la gestión de afectaciones y la sostenibilidad general del cultivo” (Agriculture, 2023). Las labores culturales son actividades de mantenimiento y cuidado que se llevan a cabo durante toda la producción de cualquier tipo de planta, ya sea a campo abierto o en agricultura protegida. Estas actividades ofrecen una mayor eficiencia en la regulación y aplicación de los nutrientes, lo cual implica un correcto uso de los recursos como el agua y los fertilizantes, así como un bajo costo de mantenimiento; asimismo, es posible obtener una mayor cantidad de plantas y una producción con más calidad. El riego, la nutrición, el tutorado, la poda y el raleo son algunas de las labores culturales que influyen en la gestión eficaz de aspectos críticos del cultivo

En el análisis del segundo gráfico sobre el cultivo de copoazú en la vereda Balcanes, se destaca la importancia crucial del aprovechamiento eficiente, vinculado directamente al desarrollo del cultivo. La conexión entre “Cultivo” e “Historia” sugiere que la forma de cultivo influye en la evolución histórica, respaldando la idea de que las prácticas agrícolas impactan a largo plazo. El nodo central “Labores” se ramifica hacia aspectos clave como “Fertilización”, “Afectaciones” y “Mantenimiento”, evidenciando la influencia directa de las labores en la gestión integral del cultivo. Este enfoque integral proporciona una base sólida para estrategias futuras de manejo, respaldada por la literatura existente sobre agricultura sostenible. En conjunto, se subraya la importancia de un inicio eficiente y de las labores agrícolas para garantizar la sostenibilidad y calidad en la producción de copoazú en Balcanes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Agriculture. (1 de Junio de 2023). Gestión agrícola y eficacia en la agricultura. https://doi.org/https://agriculture.basf.com/mx/es/contenidos-de-agricultura/gestion-agricola-y-eficacia-en-la-agricultura.html

2. Aguilar Zuñiga, H. (2020). Tendencias de la descentralización en América Latina en el siglo XXI: el caso de los gobiernos amazónicos en Ecuador, Bolivia y Perú. Universidad Andina Simón Bolívar, 1-102. https://doi.org/https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/7806

3. Albarracín Zaidiza, J., Fonseca Carreño, N., y López Vargas, L. (2019). Las prácticas agroecológicas como contribución a la sustentabilidad de los agroecosistemas. Caso provincia del Sumapaz. Ciencia y Agricultura, 16(2), 39-55. https://doi.org/https://doi.org/10.19053/01228420.v16.n2.2019.9139

4. Cebotare, E. (2017). El Enfoque Crítico: Una revisión de su historia, naturaleza y algunas aplicaciones. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 1-78. https://doi.org/http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1692-715X2003000100002&script=sci_arttext

5. CEPAL, y FAO. (2022). Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas. Una mirada hacia América Latina y el Caribe. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 1-132. https://doi.org/https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/ec3e9a9f-593e-4c55-85a3-b5eefbeca839/content

6. Chaparro Orozco, A., y López Rodríguez, E. (25 de 1-25 de 2018). El copoazú y los negocios inclusivos: una estrategia socioeconómica en Florencia, Caquetá (Colombia). Cooperativismo & Desarrollo, 25(1), 1-75. https://doi.org/doi: https://doi.org/10.16925/co.v25i112.2034

7. Chaparro-Orozco, Á. A., y López-Rodríguez, C. E. (2017). EL COPOAZÚ Y LOS NEGOCIOS INCLUSIVOS, UNA ESTRATEGIA. Cooperativismo y Desarrollo, 25(112). https://doi.org/https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/141116/impacto-dela%20formacion-permanente-de-profesores.pdf?sequence=1

8. Conejero, J. (2020). Una aproximación a la investigación cualitativa. Sociedad Chilena de Neumología Pediatrica, 15(1), 1-78. https://doi.org/https://www.neumologia-pediatrica.cl/index.php/np/article/view/57

9. Contreras, C. (2017). Análisis de la cadena de valor del cacao en Colombia:generación de estrategias tecnólogicas en operaciones de cosecha y poscisehca, organizativas de capacidad instalada y de mercado. Universidad Nacional de Colombia, 1-75. https://doi.org/https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/60801

10. Diaz Moreno, V. (2020). Estrategias de innovación para el fortalecimiento de la cadena de valor agregada de Copoazú: caso de estudio de unos productores en el municpio de Belén de los Andaquies departamento del Caquetá. Universidad Nacional de Colombia, 1-132. https://doi.org/https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/80011/1020737642.2020.pdf;jsessionid=AB29C8E41BC2BB85661688ADECD3C70C?sequence=2

11. DONATE. (13 de Noviembre de 2022). El Encanto del Copoazú. Obtenido de https://acumen.org/acumen-blog-spanish/el-encanto-del-copoazu/

12. Dussán Huaca, I., y Artunduaga Pimentel, L. (2019). Theobromas nativos:Evaluación en campo clonal a pequeña escala, de materiales élite de Copoazú. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 1-37. https://doi.org/https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/notas/article/view/3541/3730

13. Escobar Torres, A., y Vos, V. (21 de Julio de 2022). Frutos amazónicos: Motor productivo que emerge. Obtenido de Cipca Notas: https://cipca.org.bo/analisis-y-opinion/cipca-notas/frutos-amazonicos-motor-productivo-que-emerge

14. Espinoza Freire, E. (2018). Las variables y su operacionalización en la investigación educativa. Parte I. Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos. https://www.researchgate.net/publication/328268666_Las_variables_y_su_operacionalizacion_en_la_investigacion_educativa_Parte_I

15. FAO. (2022). El estado mundial de la agricultura y la alimentación. Aprovechar la automatización de la agricultura para trasnformar los sistemas agroalimentarios. La Agencia de las Naciones Unidas , 1-200. https://doi.org/https://www.fao.org/3/cb9479es/cb9479es.pdf

16. Feria Avila, H., Matilla González, M., y Mantecón Licea, S. (2020). La entrevista y la encuesta ¿métodos o técnicas de indagación empírica? Didasc@lia: Didáctica y Educación, 11(3), 62-79. https://doi.org/https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7692391

17. Forbes, S. (7 de Febrero de 2023). Copoazú, el fruto exótico que la cosmética desea y que Colombia empezó a exportar. Obtenido de Forbes Colombia: https://forbes.co/2023/02/27/negocios/copoazu-el-fruto-exotico-que-la-cosmetica-desea-y-que-colombia-empezo-a-exportar

18. Galeano, P. (2011). Actividad antioxidante y contenido de compeustos fenólicos de diferentes clones de copoazú. Momentos de Ciencia, 8(2), 1-8. https://doi.org/https://www.uniamazonia.edu.co

19. González Vega, A., Vázquez Arellano, L., y Ramos García, J. (2021). La Observación en el Estudio de las Organizaciones. A Prática na Investigação Qualitativa: Experiências de Grupos de Investigação , 5(1), 71-82. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.36367/ntqr.5.2021.71-82

20. Guevara Alban, G., Verdesoto Arguello, A., y Castro Molina, N. (2020). Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción). Revista Científica Mundo de la Investigación y el Conocimiento, 4(3), 163-173. https://doi.org/https://doi.org/10.26820/recimundo/4.(3).julio.2020.163-173

21. Gutiérrez, L., Moreno Díaz, C., y Barrera García, J. (2019). Sistemas de producción en el medio Caquetá. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, 1-158. https://doi.org/https://www.sinchi.org.co

22. Hernández Sampieri, R., y Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. Mc Graw Hill, 9(18). http://virtual.cuautitlan.unam.mx/rudics/wp-content/uploads/2019/02/RUDICSv9n18p92_95.pdf

23. Lucias Loayza, L. (2017). Caracterización agromorfológica de copoazú en la estación experimental de sapecho alto Beni-la Paz. Universidad Mayor de San Andrés, 1-84. https://doi.org/https://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/15322/T-2476.pdf?isAllowed=y&sequence=1

24. Lugo Perea, L., y Jaramillo Poveda, S. (2010). Enfoque de medio de vida rural en la vereda Balcanes, Florencia Caquetá. Repositorio de la Universidad de la Amazonía, 1-16. https://doi.org/https://pdfhoney.com/pdf-to-docx.html

25. M.A.C.I.A. (2019). Estudio de la cadena de producción de copoazú. En Estudio de cadenas productivas de frutas exóticas (págs. 1-101). https://www.del.org.bo/info/archivos/frutas_exoticas/capitulo%20VIII.pdf.

26. Masís Morales, G. (2010). Crisis alimentaria y desafíos de la seguridad alimentaria en Centroamérica. Revista Economía y Sociedad, 15(37-38), 73-80. https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/economia/article/view/3770/3619

27. Meneses Quiroga, S. (2020). Estudio de mercado de frutas exóticas colombianas, caso copoazú Theobroma grandiflorum en San Francisco California. Repositorio de la Universidad de la Salle, 1-115. https://doi.org/https://ciencia.lasalle.edu.co/administracion_agronegocios/826/

28. Minambiente. (2022). Copoazú. 1-2. https://doi.org/https://www.sinchi.org.co

29. Murcia Villareal, M., y Vargas Mahecha, V. (2019). Innovaciones tecnológicas y desarrollo de procesos para el aprovechamiento eficiente del cacao Amazónico Copoazú. Innventiva, 14(1), 38-45. https://doi.org/https://revistas.sena.edu.co/index.php/innventiva/article/view/3903

30. Oficina Española de Cambio Climático. (2022). Cambio Climático: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad. 1(1), 1-39. https://doi.org/https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/ipcc-guia-resumida-gt2-imp-adap-vuln-ar6_tcm30-548667.pdf

31. ONU. (07 de Noviembre de 2018). La Ruta de emprendimiento naranja llega a la Amazonía. Obtenido de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

32. Pabón, S. (05 de Mayo de 2022). Copoazú: la fruta que aporta a conservar la Amazonia colombiana. Obtenido de El Tiempo: https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/copoazu-la-fruta-amazonica-que-aporta-a-conservar-la-amazonia-670004

33. Piza Burgos, N., Amaiquema Márquez, F., y Beltrán Baquerizo, G. (2019). Métodos y técnicas en la investigación cualitativa. Algunas precisiones necesarias. Conrado, 15(70), 455-459. https://doi.org/http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1990-86442019000500455&script=sci_arttext&tlng=pt

34. PNUD. (2017). Diseño de rutas para el fortalecimiento de sectores económicos para la promocion del desarrollo endógeno sostenible del departamento de Caqueta. Caquetá Resilente Construyendo paz. Programa de las Naciones, 1-60.

35. Polanco, C. (12 de Junio de 2022). Copoazú: un ‘súper fruto’ amazónico para promover la bioeconomía. Obtenido de Opinión.Diario de Circulación Nacional: https://www.opinion.com.bo/articulo/revista-asi/copoazu-super-fruto-amazonico-promover-bioeconomia/20220609204949869833.html

36. Ramirez Meneses, C., y Wesz, V. (2022). Cadenas cortas agroalimentarias en Bolivia: una mirada hacia la feria campesina de Mizque. Revista de Estudios sociales, 24(49), 70-85.

37. Revista Campo Sureño. (27 de Mayo de 2019). La importancia de la eficiencia energética para una agricultura más competitiva. https://doi.org/https://www.agenciase.org/2019/05/27/la-importancia-de-la-eficiencia-energetica-para-una-agricultura-mas-competitiva/

38. Reyes Blácido, I., Damián Guerra, E., y Ciriaco Reyes, N. (2022). Métodos científicos y su aplicación en la investigación pedagógica. Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores, 9(2), 1-54.

39. Rios, G. (2019). Desarrollo de un producto tipo chocolate en barra a partir de semillas de copoazú. Universidad Nacional de Colombia, 1-100.

40. Salgado-Sánchez, R. (2015). Agricultura sustentable y sus posibilidades en relación con consumidores urbanos. Estudios sociales (Hermosillo, Son.), 23(45). https://doi.org/https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-45572015000100005&script=sci_arttext

41. Sans, X. (10 de Febrero de 2022). ¿Cómo mejorar la gestión de los cultivos en horticultura ecológica? Obtenido de Universidad de Barcelona: https://web.ub.edu/es/web/actualitat/w/how-to-improve-crop-management-in-organic-horticulture-

42. Sarandón, S. (2020). Biodiversidad, agroecología y agricultura sustentable. Libros de cátedra, 1-430. https://doi.org/http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/109141/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?isAllowed=y&sequence=1

43. Devia AA, Suaza MR. Historical context of the agroecological transition process in the Buenos Aires property of the municipality of Florencia Caquetá. Environmental Research and Ecotoxicity 2023;2:51–51. https://doi.org/10.56294/ere202351.

44. Barrios CJC, Hereñú MP, Francisco SM. Augmented reality for surgical skills training, update on the topic. Gamification and Augmented Reality 2023;1:8–8. https://doi.org/10.56294/gr20238.

45. Cuentas JAA, Bernedo-Moreira DH. Ephemeral Architecture as a Solution in the Evolution of Public Spaces. Land and Architecture 2023;2:51–51. https://doi.org/10.56294/la202351.

46. Cano CAG. Education, urbanism, and gentrification: convergence of issues and solutions. Gentrification 2023;1:1–1. https://doi.org/10.62486/gen20231.

47. Gonzales MDB, Ruiz JAZ, Claudio BAM. Transportation management and distribution of goods in a transportation company in the department of Ancash. Southern Perspective / Perspectiva Austral 2023;1:4–4. https://doi.org/10.56294/pa20234.

48. Manrique LAC, Manrique JAC. Analysis of the distribution and size of aquaculture in Peru: evaluation of species, areas and types of law. Edu - Tech Enterprise 2023;1:2–2. https://doi.org/10.71459/edutech20232.

49. Peñaloza JEG, Bermúdez LMA, Calderón YMA. Perception of representativeness of the Assembly of Huila 2020-2023. Multidisciplinar (Montevideo) 2023;1:13–13. https://doi.org/10.62486/agmu202313.

50. SENASA. (16 de Mayo de 2017). Madre de Dios: Charlas demostrativas del Senasa a productores de copoazú, cacao y naranja. Obtenido de El Servicio Nacional de Sanidad Agraria: https://www.senasa.gob.pe/senasacontigo/madre-de-dios-charlas-demostrativas-del-senasa-productores-de-copoazu-cacao-y-naranja/

51. Shiva, V. (2020). ¿ Quién alimenta realmente al mundo?: el fracaso de la agricultura industrial y la promesa de la agroecología. Capitán Swing Libros.

52. Sinchi. (2022). Empoderamiento de ingredientes naturales amazónicos – Empoderamiento de la cadena de valor de los productos forestales no maderables del bosque a través de la transferencia de tecnología para el fortalecimiento de la bioeconomía circular en la región amaz. anexos. https://doi.org/https://www.sinchi.org.co

53. Stes, A., y Petegem, P. (2015). Impacto de la formación del profesorado universitario: Aspectos metodológicos y propuesta para futuras investigaciones. EDUCAR, 51(1), 13-36. https://doi.org/https://www.redalyc.org/pdf/3421/342133060002.pdf

54. Tafur Puentes, R. (2020). El método de encuesta. 1-62. https://doi.org/https://files.pucp.education/posgrado/wp-content/uploads/2021/01/15115158/libro-los-metodos-de-investigacion-maestria-2020-botones-2.pdf#page=51

55. Valle, A., Manrique, L., y Revilla, D. (2022). La Investigación descriptiva con enfoque cualitativo en educación. Repositorio Institucional de la PUCP, 1-57. https://doi.org/https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/184559

56. Villafuerte, D. (2021). Plan de negocios para exportación de Copoazú al mercado español -Fundo Consuelo. Universidad Católica sedes Sapientiae, 1-137. https://doi.org/https://repositorio.ucss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14095/1069/Villafuerte_Daniel_tesis_maestria_2021.pdf?isAllowed=y&sequence=1

57. Wallace, A. (12 de Junio de 2015). El copoazú quiere ser la próxima superfruta amazonica. Obtenido de BBC Mundo.

58. Zarate, L. (2022). Monografía Incorporación de los negocios electrónicos al plan de mercadeo y comercialización del cultivo de copoazú realizado en el Departamento del Meta. Universidad Nacional Abierta y a Distancia- UNAD, 1-103. https://doi.org/https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/49267/lazarater.pdf?isAllowed=y&sequence=3

59. Zarate, L. (2022). Monografía Incorporación de los negocios electrónicos al plan de mercadeo y comercialización del cultivo de copoazú realizado en el Departamento del Meta. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 1-103. https://doi.org/https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/49267/lazarater.pdf?isAllowed=y&sequence=3

FINANCIACIÓN

Los autores no recibieron financiación para el desarrollo de la presente investigación.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Brayan Stiven Calderón Trujillo, Verenice Sánchez Castillo.

Curación de datos: Brayan Stiven Calderón Trujillo, Verenice Sánchez Castillo.

Análisis formal: Brayan Stiven Calderón Trujillo, Verenice Sánchez Castillo.

Investigación: Brayan Stiven Calderón Trujillo, Verenice Sánchez Castillo.

Metodología: Brayan Stiven Calderón Trujillo, Verenice Sánchez Castillo.

Administración del proyecto: Brayan Stiven Calderón Trujillo, Verenice Sánchez Castillo.

Recursos: Brayan Stiven Calderón Trujillo, Verenice Sánchez Castillo.

Software: Brayan Stiven Calderón Trujillo, Verenice Sánchez Castillo.

Supervisión: Brayan Stiven Calderón Trujillo, Verenice Sánchez Castillo.

Validación: Brayan Stiven Calderón Trujillo, Verenice Sánchez Castillo.

Visualización: Brayan Stiven Calderón Trujillo, Verenice Sánchez Castillo.

Redacción – borrador original: Brayan Stiven Calderón Trujillo, Verenice Sánchez Castillo.

Redacción – revisión y edición: Brayan Stiven Calderón Trujillo, Verenice Sánchez Castillo.

Anexos

Anexo A. Aplicación de entrevista

Finca Bolívar, vereda Balcanes

1. ¿Cuánto tiempo lleva usted cultivando copoazu?

R: haciendo aprovechamiento del cultivo más o menos año y medio a dos años, el cultivo tiene una edad de 17 años de sembrado

2. ¿Qué labores culturales identifica que se debe realizar para el cultivo de copoazu y en que beneficia al optimo desarrollo del mismo?

R: referente a labores culturales es equivalente a lo que es limpieza, organización del cultivo, aplicación de abonos, las podas que se han venido realizando, quitarle sombrío ya que es un cultivo que se tenía abandonado

3. ¿Cuáles fueron las principales limitantes que presento en la implementación de su cultivo?

R: En cuanto a limitaciones en la implementación serian de abandono y descuido, ya que el cultivo fue sembrado por los abuelos míos y estaba mi abuelo solo y no tenían mano de obra.

4. ¿Cómo cree que la implementación de un plan de formación podría mejorar la calidad o cantidad de su cosecha de copoazu?

R: el beneficio es tenerlo bien organizado conforme la plantación lo requiera, le mejora a uno la calidad y cantidad de la cosecha y con esto se sube la moral de uno porque a uno le da más alegría cuando el cultivo responde

5. ¿Anteriormente ha recibido algún tipo de capacitación? ¿siente que esa capacitación fue de ayuda para su cultivo de copoazu?

R: pues yo la verdad, Brayan hasta el momento lo que he aprendido y lo que he logrado y lo que me ha animado es las visitas que han venido realizando ustedes, empezando por el profe diego y los universitarios que nos han visitado, creo que esas han sido las únicas enseñanzas o talleres o aprendizajes porque capacitaciones anteriormente yo no las había tenido y que gracias a dios como siempre les he dicho a todos 10 puntos de 10 puntos.

6. Referente al tema de plagas y enfermedades ¿cuáles conoce y a identificado dentro de su predio?

R: lo que he aprendido de ustedes voy a nombrar dos, que son la escoba de bruja y la monilia yo le digo hongo y por eso digo que eh aprendido de eso porque yo cuando miraba eso en el cultivo decía “le dio pecas, o le dio sabañón”. Dia tras día uno va aprendiendo y también uno mira en el cultivo de nosotros molesta esa hormiga que según lo que he consultado no es recomendable para este cultivo y otra cosa que yo llamo como una enfermedad son los comejenes porque se me comen los árboles.

7. ¿Qué aspectos importantes cree que se deberían profundizar o tocar en un plan de formación sobre el cultivo de copoazu?

R: en el caso con ustedes personalmente de mi parte no e tenido inconvenientes porque he sido uno de que me gusta que me califiquen y me gusta calificar y soy uno de que hago muchas preguntas, pregunto una cosa y pregunto la otra, pero los universitarios han sido muy excelentes para explicar y yo por mi parte digo que si uno quiere aprender tiene que preguntar y preguntando es que se aprende y no le miro así que diga que falta enfoque en algo, y como le he dicho a todos sus compañeros siempre la finca Bolívar tienen las puertas abiertas para ustedes.