doi: 10.62486/agma202318

ORIGINAL

Social appropriation of knowledge applying the knowledge management methodology. Case study: San Miguel de Sema, Boyacá

Apropiación social del conocimiento aplicando la metodología de gestión del conocimiento. Caso de estudio: San Miguel de Sema, Boyacá

Liliana Patricia Mancera Rodríguez1 ![]() *, Pedro Alejandro Sánchez Sánchez1

*, Pedro Alejandro Sánchez Sánchez1 ![]() *

*

1Corporación Unificada Nacional de Educación Superior. Colombia.

Citar como: Rodríguez LPM, Sánchez PAS. Social appropriation of knowledge applying the knowledge management methodology. Case study: San Miguel de Sema, Boyacá. AG Managment 2023; 1:18. https://doi.org/10.62486/agma202318

Recibido: 08-07-2023 Revisado: 01-10-2023 Aceptado: 10-12-2023 Publicado: 11-12-2023

ABSTRACT

The development of human and technical capacities in rural territories intrinsically promotes the progress and evolution of the rural sector. To achieve this, it is vital to analyze the processes that are currently carried out, to adopt or appropriate the new knowledge that allows rural producers to perceive, interpret and demonstrate the new learning. In the study of the form of appropriation of new knowledge, two epistemological perspectives were used: tacit and explicit knowledge to be applied by the participants of a course oriented towards bovine reproduction in the municipality of San Miguel de Sema, Boyacá, Colombia. After apprehending elements such as reproduction indicators, the participants agreed that the factors that have the most relevance and impact on their production systems and that directly affect reproduction correspond to the management of reproductive indicators, climatic conditions and technical training.

Keywords: Appropriation of Knowledge; Knowledge Theory; Milk Production; Rural Extension.

RESUMEN

El desarrollo de las capacidades humanas y técnicas en los territorios rurales promueve de forma intrínseca el progreso y la evolución del sector rural. Para lograrlo, es vital analizar los procesos que actualmente se llevan a cabo, en pro de adoptar o apropiar un nuevo conocimiento que permita a los productores rurales percibir, interpretar y evidenciar los nuevos aprendizajes. En el estudio de la forma de apropiación de nuevos conocimientos se emplearon dos perspectivas epistemológicas: el conocimiento tácito y explícito a ser aplicado por los participantes de un curso orientado hacia la reproducción bovina en el municipio de San Miguel de Sema, Boyacá, Colombia. Luego de aprehender elementos como los indicadores de reproducción, los participantes coincidieron en que los factores que presentan más relevancia e impacto en sus sistemas de producción y que afectan de forma directa la reproducción corresponden al manejo de indicadores reproductivos, las condiciones climáticas y la capacitación técnica.

Palabras clave: Apropiación de Conocimiento; Extensión Rural; Producción de Leche; Teorías del Conocimiento.

INTRODUCCIÓN

La asistencia técnica agropecuaria en Colombia se ha transformando, desde su creación, en una tendencia internacional para la investigación y el desarrollo agropecuario.(1) Ello ha permitido mejorar la capacidad y productividad de los pequeños propietarios y sus haciendas.(2) No obstante, se hace necesario potenciar metas en cuanto a la prestación de servicios complementarios, que incluyan la formulación de proyectos, los planes de negocio y el fortalecimiento de organizaciones a productores que se encuentren asociados y/o acogidos dentro de algún proyecto o programa de desarrollo rural.(3,4)

Aunque las ideas han propendido hacia el desarrollo del territorio, factores como la pérdida de la articulación entre algunos niveles y los intereses propios han generado desequilibrios y pérdidas para el desarrollo del campo.(5) A esto se suma el bajo nivel de conocimiento sobre temas asociados a la reproducción bovina de algunos pequeños productores y las herramientas que ofrece el extensionismo en muchos casos podrían ser insuficientes, a pesar de la amplia variedad que existe.(6) No obstante, si no se eligen los instrumentos adecuados para gestionar y transmitir el conocimiento hay una alta probabilidad que el conocimiento no se pueda transmitir de forma efectiva.(7)

Algunos términos técnicos son los más complejos de apropiar por parte de los productores, así ellos lo practiquen de forma concurrente, también identificaron que la participación de forma individual era mucho más productiva para el productor.(8,9) De manera similar, los precitado autores señalan los bajos niveles de literacidad y la necesidad de promover aprendizajes a traves de procesos educacionales, con énfasis en las nuevas generaciones.(10)

Por otro lado, en Colombia la investigación dirigida al sector rural ha sido escasa fuera del campo de la productividad, con mayor destaque en estudios dirigidos a solucionar problemas productivos.(11) No obstante, transformar esta tendencia resulta un desafío para los extensionistas, ya que deben comprender este conocimiento y transmitirlo de forma eficaz a los productores, quienes son los actores y principales afectados por estos problemas.(12) Al respecto, autores proponen que, para optimizar la extensión agropecuaria, es esencial entender al productor como eje fundamental, según se expresa en la Ley 1876 de 2017.(13,14,15) De este modo es fundamental asegurar un extensionismo con enfoque hacia los pequeños productores, cuyo objetivo consistirá en realizar giras técnicas, adoptar aplicaciones, usar la radio, realizar capacitaciones y visitas a los productores, en aras de fortalecer un modelo sostenible.(16,17)

Además, la extensión agropecuaria debe ir enfocada hacia el fortalecimiento de aspectos económicos, técnicos, infraestructurales y tecnológicos para lograr una transformación real del sector. Otras alternativas son las giras técnicas, los programas especializados de extensión, las capacitaciones integrales y los circuitos de excelencia.(18) Estos espacios permiten la agrupación de ganaderos en la finca de uno de sus integrantes, para que este pueda presentar los indicadores de su hato, analizarlos y servir de parangón para cada uno de los miembros.(19,20,21)

En cuanto a las políticas referentes a la creación del sistema nacional de innovación agropecuaria, estas incluyen un plan departamental de extensión agropecuaria, comunidades, sistemas territoriales, redes y parques científicos que innovan con énfasis en el desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria. A partir de estos antecedentes, dentro del curso promovido por el área de proyección social de la institución, se ofreció capacitación a pequeños productores y personal interesadas en temas de reproducción bovina, cuya base fue la elaboración de una matriz de creación de conocimiento.

MÉTODO

En la primera parte se expone el contexto general tanto de las formas de apropiación social del conocimiento y la extensión rural, como del entorno del municipio. Para esto fueron consideradas las bases de datos académicos de la institución y de buscadores como Google Scholar, Dialnet y RefSeek, cuya línea de tiempo osciló entre 2018 y 2022.(22)

En la segunda etapa se desarrolla la matriz de creación del conocimiento, mediante dos perspectivas epistemológicas: el conocimiento tácito y el conocimiento explícito. Este último fue manejado únicamente por el gestor del conocimiento para transformarlo de explícito a tácito. Esta matriz comprendió las fases de socialización, externalización, combinación y, finalmente, interiorización.

Asimismo, en el curso participaron 82 personas (60 hombres y 22 mujeres). Para desarrollar la matriz, fueron seleccionadas 25 personas, cuyas edades se encontraban entre los 18 y 60 años, pertenecientes al curso de reproducción bovina del municipio de San Miguel de Sema, ubicado en el departamento de Boyacá. Se realizaron sondeos previos a partir de las vivencias, experiencias, visión, tradición y costumbres de los participantes en relación con la temática propuesta.

Luego, se realizó una socialización de este sondeo, al mismo tiempo que se contrastaron con las vivencias del gestor y de los participantes; estas experiencias e ideas se plasmaron y clasificaron en una matriz DOFA. Después de una reflexión acerca de la matriz, los participantes priorizan la importancia de cada aspecto para lograr una jerarquización y establecer los cinco conceptos más relevantes para ellos. Como siguiente paso, el gestor presenta los cinco conceptos que deben tener importancia bajo el concepto del conocimiento explícito y los socializa ante el grupo. Finalmente, se realiza una apreciación final de las 10 ideas más importantes, entre las cuales se seleccionaron las cinco más pertinentes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Conocimiento y gestión del conocimiento

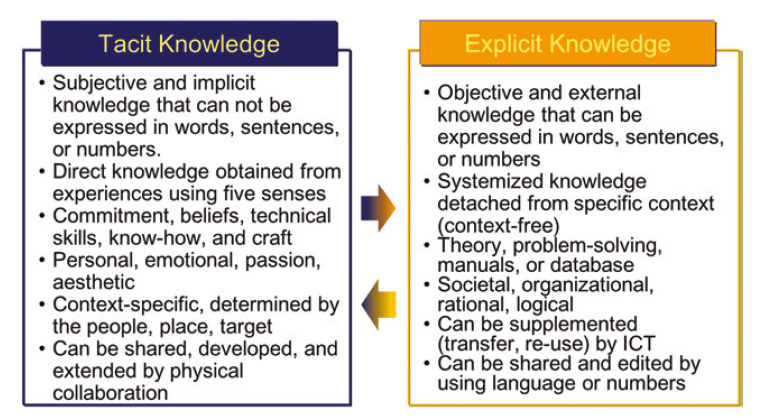

Se contempla el conocimiento como un desarrollo dinámico y social que evidencia las creencias individuales.(23) Para originar el conocimiento, se requiere la interacción entre las personas y las relaciones con el ambiente, cuyos protagonistas son los seres humanos con sus acciones e innovación.(24) Autores afirman que el conocimiento tácito se considera individual y que hace alusión a la forma como una persona interactúa con la sociedad, el medio ambiente y sus semejantes.(25,26,27,28,29) De esta manera, este tipo de conocimiento hace parte la experiencia y no puede argumentarse de forma numérica, escrita o con fórmulas y pertenece a personas con habilidades técnicas y cognitivas.(30) Por su parte, el conocimiento explícito va encaminado hacia la racionalidad, se puede expresar por escrito, se originan a través del desarrollo de una metodología; es formal y se argumenta por medio de conceptos, lógicas, fórmulas, números, ecuaciones, oraciones, etc.(31) De esta manera, estos dos tipos de conocimiento coexisten y juntos comprenden todo el conocimiento. En la figura 1, se evidencian los aspectos más relevantes para diferenciar los tipos de conocimiento.

El conocimiento explícito es considerado como la única fuente de conocimiento creíble en nuestro continente, mientras que el conocimiento tácito, muchas veces está subestimado. Este tipo de conocimiento debería ser la base del conocimiento, ya que comprende y analiza lo que somos cada uno de nosotros.(32)

Fuente: Adaptado Nonaka y Takeuchi (1996)

Figura 1. Conocimiento tácito y explícito

De otra parte, la gestión del conocimiento se basa en la capacidad que tiene una compañía para aumentar el conocimiento tácito de los empleados y conlleva procesos de planeación, organización, procesamiento y almacenamiento; todo esto con el propósito de consolidar competitividad en su compañía.(33) Al respecto aseguran que, si una organización puede compartir su conocimiento para mantener su eficacia, en tanto resuelve sus problemas, se origina una organización basada en el conocimiento.(34)

Por lo tanto, se podría considerar que el mejor activo es el conocimiento y, a su vez, el de mayor competitividad. Otro aspecto relevante es el papel que juegan los actores de la academia respecto a las organizaciones y al Estado, que permiten el desarrollo de competencias blandas, la interacción humana y el desarrollo del diálogo de manera formal e informal.(35)

Municipio de San Miguel de Sema

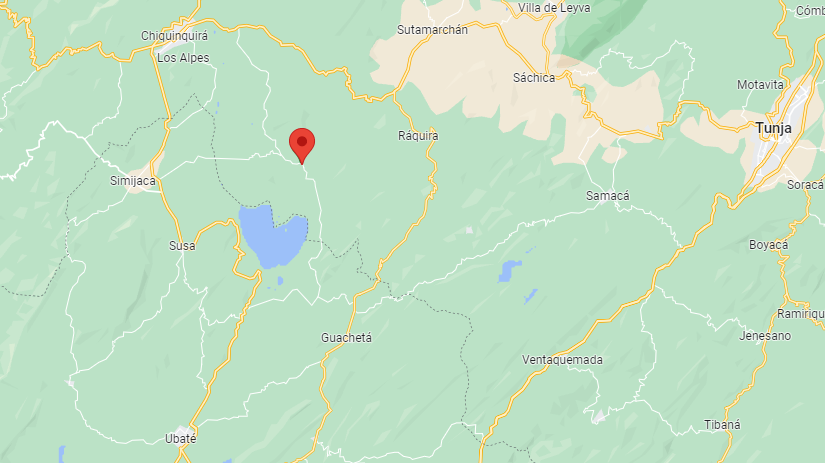

El municipio se encuentra ubicado en el occidente del departamento de Boyacá, con límites entre los municipios de Simijaca, Chiquinquirá y Fúquene figura 2. Se encuentra ubicado a 105 km de Bogotá y presenta una altitud de 2.543 msnm y una superficie de 90 km2; el 99,7 % de su área es rural y el 0,3 % corresponde al área urbana. Se compone de siete veredas, cubiertas por las subcuencas del río Suárez y su clima oscila entre los 8 °C y 14 °C.(36)

Fuente: Maps (2022)

Figura 2. Ubicación geográfica municipio San Miguel de Sema, Boyacá, Colombia

Para el año 2018, el municipio contaba con 4 612 habitantes, de los cuales el 53,2 % corresponden a hombres y el 46,8 % a mujeres. La cabecera municipal se encontraba constituida por 432 habitantes. Su principal actividad económica es la producción de leche, seguido de la práctica de la agricultura con fines de autoconsumo; además, cuenta con servicios esenciales como agua, luz y teléfono.(37) El nivel de productividad lechero es alto; a esto se suma el hecho de que la mayoría de los actores que componen el sistema son pequeños y no poseen ningún tipo de tecnificación.

Asistencia técnica

La ley 607 de 2000 define la asistencia técnica rural como la atención regular y continua a los productores agrícolas, pecuarios, forestales y pesqueros.(38) En la asesoría, se tratan los siguientes aspectos: la aptitud de los suelos, la selección del tipo de actividad para desarrollar y la planificación de las explotaciones.(39) Asimismo, se abordan cuestiones como la aplicación y el uso de tecnologías, los recursos adecuados a la naturaleza de la actividad productiva, las posibilidades y procedimientos para acceder al financiamiento de la inversión, el mercadeo apropiado de los bienes producidos y la promoción de las formas de organización de los productores.(40) Por otra parte, el artículo 24 de la ley 1876 de 2017 presenta la definición de la extensión agropecuaria como un bien y servicio público, permanente y descentralizado.(41) De igual manera, integra acciones de acompañamiento para generar competitividad y beneficiar su productividad y sostenibilidad, impactando el desarrollo del ser humano y su seguridad alimentaria.(42)

Luego de revisar esta normatividad es imperante mencionar que, a pesar de que las leyes están bien diseñadas, actualmente existen falencias que los extensionistas presentan y eso es algo que debilita al sistema y provoca pérdida de la confianza por parte del productor. Según autores las principales debilidades están relacionadas con la falta de formación para la consecución de una comunicación efectiva con el productor, la práctica en los contextos propios del sector rural y la mirada holística e integral en cada uno de los procesos de apropiación social del conocimiento.(43)

Apropiación social del conocimiento

La sociedad del conocimiento ha sido nombrada un nuevo tipo de organización social, en la que cada ser o individuo puede crear un nuevo conocimiento, a partir de su adaptación al medio que lo rodea, cambiante y nunca estable.(44) De esta manera, la apropiación social del conocimiento se logra conceptualizar como un proceso o aprovechamiento de los conocimientos previamente obtenidos de investigaciones tecnológicas o científicas, que se logran transformar en escenarios que cualquier persona puede comprender para su beneficio y provecho. Es así como se consigue pluralizar el acceso y uso de conocimiento de tipo científico, esperando una mejora en el bienestar de la comunidad.(45)

En el caso de Colombia, la apropiación social del conocimiento es un proceso que involucra aspectos, como: la ciencia, la tecnología y la innovación; que, junto a la sociedad y los grupos activos sociales, genera conocimiento.(46) Este tipo de proceso se caracteriza por su organización y planeación, posee redes e integrantes que trabajan en beneficio de la ciencia, la tecnología, los ciudadanos y las comunidades.(47) Para esto, se realizan colaboraciones a partir de la lectura del contexto, la realidad y los intereses de las partes interesadas, en los que se reconocen e involucran los distintos actores para fortalecer la sociedad a partir del conocimiento.(48)

Matriz de creación del conocimiento

Fase de socialización

En esta fase se llevaron a cabo preguntas acerca de las vivencias, experiencias, visión, tradición y costumbres de los participantes en relación con la temática propuesta. Esta se compone, a su vez, de las siguientes subfases:(49)

· Subfase inicial: en esta etapa el gestor de conocimiento, es decir, el extensionista y en este caso docente del área de proyección social de la institución, llevó a cabo una charla acerca de las vivencias presentadas en municipios aledaños relacionados con la reproducción animal, en las que se incluyen los principales problemas y las alternativas empleadas por los productores. Esta charla tuvo una duración de 20 minutos, en la que se expusieron temas, como: los principales problemas en el momento del parto de los animales, las formas de inseminación artificial; todo desde el conocimiento tácito.

· Subfase creciente: posteriormente, los asistentes participaron contando sus anécdotas, de forma voluntaria, sin establecer tiempos límite o cantidad de intervenciones.

· Subfase consolidación y cierre: se reunieron de forma global, las experiencias, puntos de vista y vivencias más comunes que permitieron llegar a la fase de externalización.

Fase de externalización

En esta faceta se realizó una presentación dinámica para comprender los aspectos técnicos y productivos de la reproducción bovina establecidos en la fase de socialización.(50)

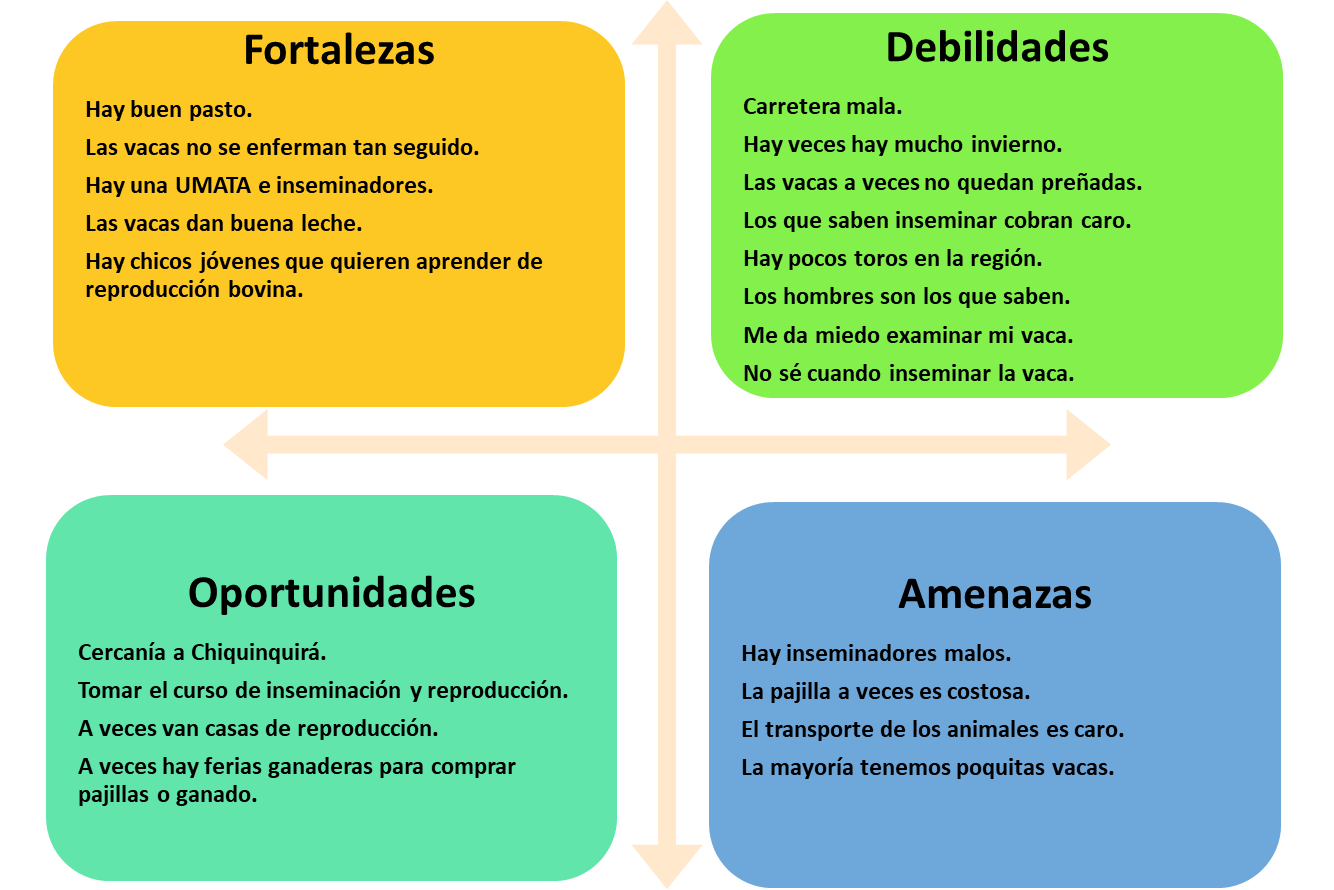

· Subfase DOFA conocimiento tácito: en esta parte, los participantes reflexionaron sobre la presentación y sus aportes en la fase de socialización para dar continuidad a la elaboración de una matriz DOFA que, luego de ser explicada por el gestor, se realizó sin que este interviniese en su desarrollo.

En la figura 3 se evidencian las respuestas arrojadas por los participantes acerca del sistema de producción lechero y su importancia en la reproducción bovina.

Figura 3. Resultados elaboración matriz DOFA

A partir de esta matriz, se evidencia una necesidad de transmitir el conocimiento adquirido para que los productores fortalezcan su hato desde la reproducción bovina.(51)

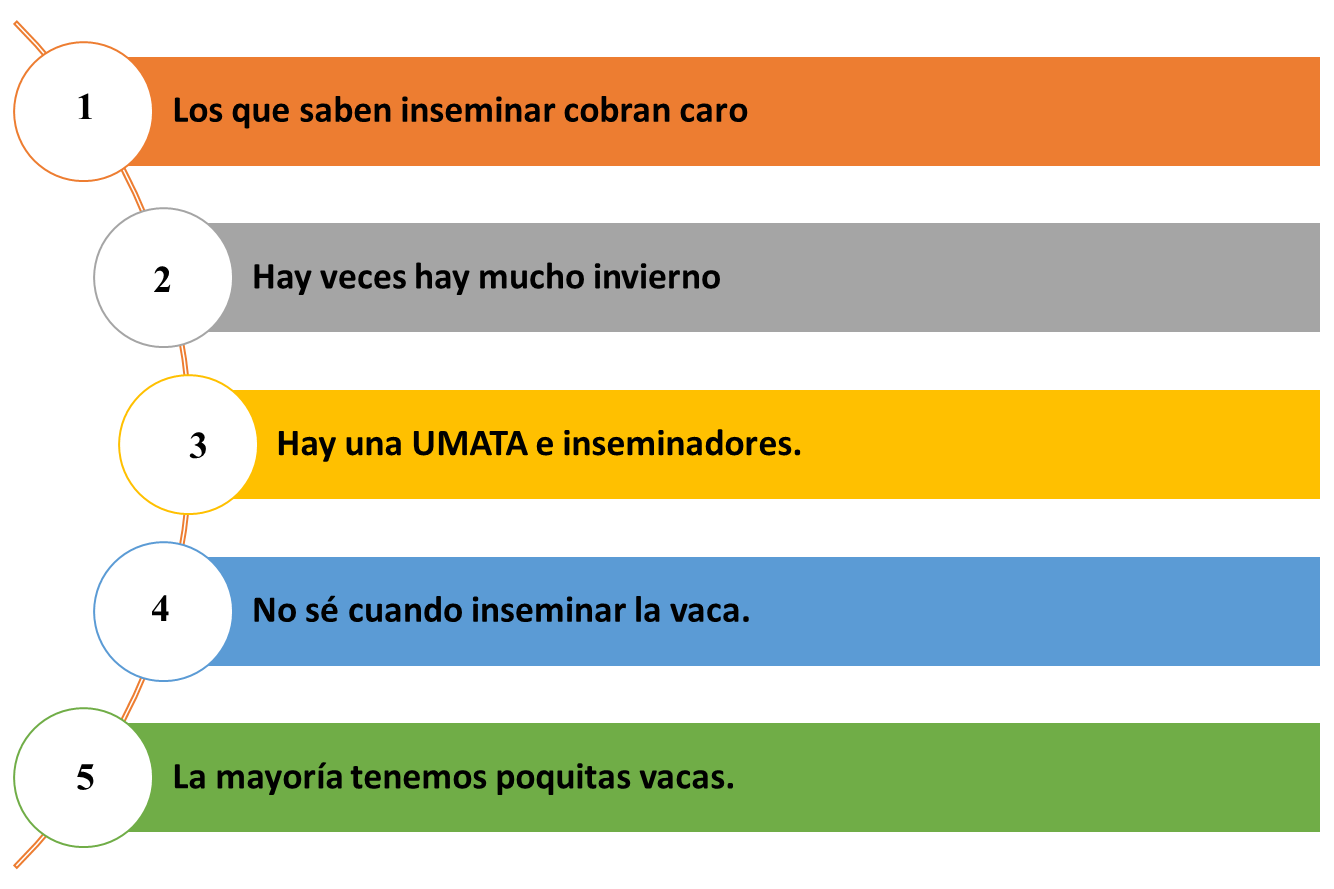

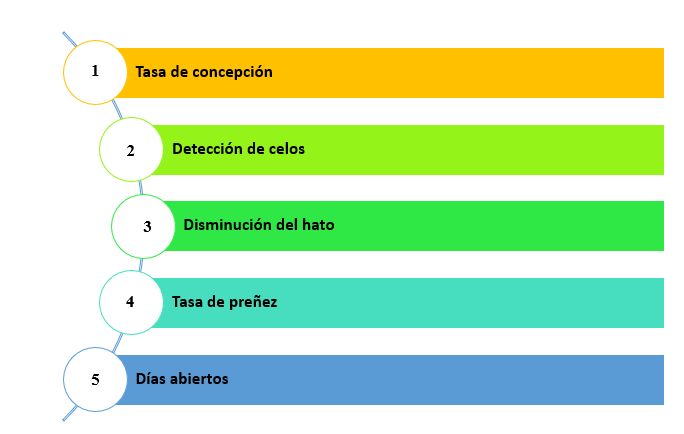

· Subfase matriz de jerarquización conocimiento tácito: con base en la matriz DOFA se determinaron los aspectos más relevantes en orden e importancia que podrían afectar la productividad del hato y su reproducción. En la figura 4 se observan las respuestas consensuadas por los participantes.

Figura 4. Matriz de jerarquía del conocimiento tácito

Por consenso, el principal tema que afecta la producción comprende el costo de los técnicos o profesionales que ofrecen sus servicios.(52) En este sentido, se demuestra la falta de conocimiento por parte de los productores en temas como ciclos, ciclos reproductivos, detección de celos, recolección de semen, compra de pajillas, lectura de catálogos de reproductores para elegir el animal adecuado para el hato, etc. Todo esto se hizo patente a través de la expresión dubitativa “no sé cuándo inseminar la vaca”.(53)

Fase de combinación

Para esta etapa, el gestor explicó algunos conceptos que se relacionaban con las temáticas abordadas por los asistentes. En consonancia, esta fase está compuesta por las siguientes subfases:

· Subfase de presentación: el gestor mencionó la importancia de aspectos básicos, como: la nutrición, la genética, la infraestructura, el manejo, entre otros, que juegan un rol fundamental para la preñez exitosa y para una buena reproducción del hato. Consideraciones como el examen interno y externo de la hembra bovina hacen parte de la rutina, cuando se proyecta la reproducción del hato.

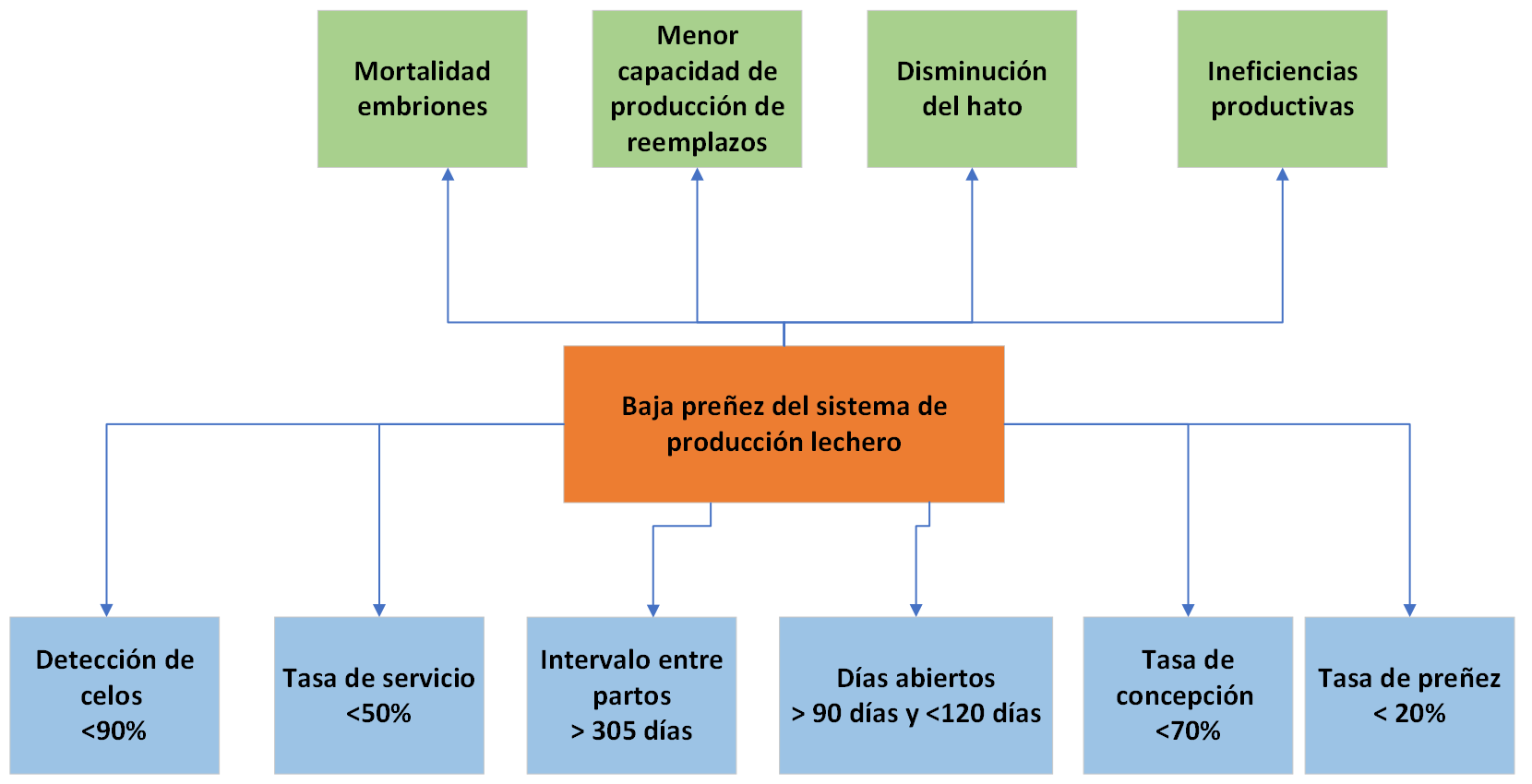

· Subfase de árbol de análisis: en la figura 5, se observa el árbol de causas y efectos que tienen en cuenta el conocimiento explícito y que describen los valores que producen bajas tasas de preñez y la improductividad en el hato.

Figura 5. Árbol de problemas presentado y argumentado por el gestor

En esta etapa el gestor realizó una charla acerca de la importancia del uso de registros en el sistema de producción, sin importar el número de animales.(54) Además, se abordaron temas como: el mejoramiento genético, el uso de catálogos y la importancia de comprender los indicadores arrojados por las casas genéticas y asociaciones.(55) Otro aspecto fundamental fue el reconocimiento de la anatomía de la hembra y del macho; algo que permitió revisar aspectos fisiológicos y su rol preponderante en la reproducción y la preñez.(56)

Finalmente, se divulgan los implementos y equipos empleados en la inseminación artificia, y se revisan sus características y especificaciones.

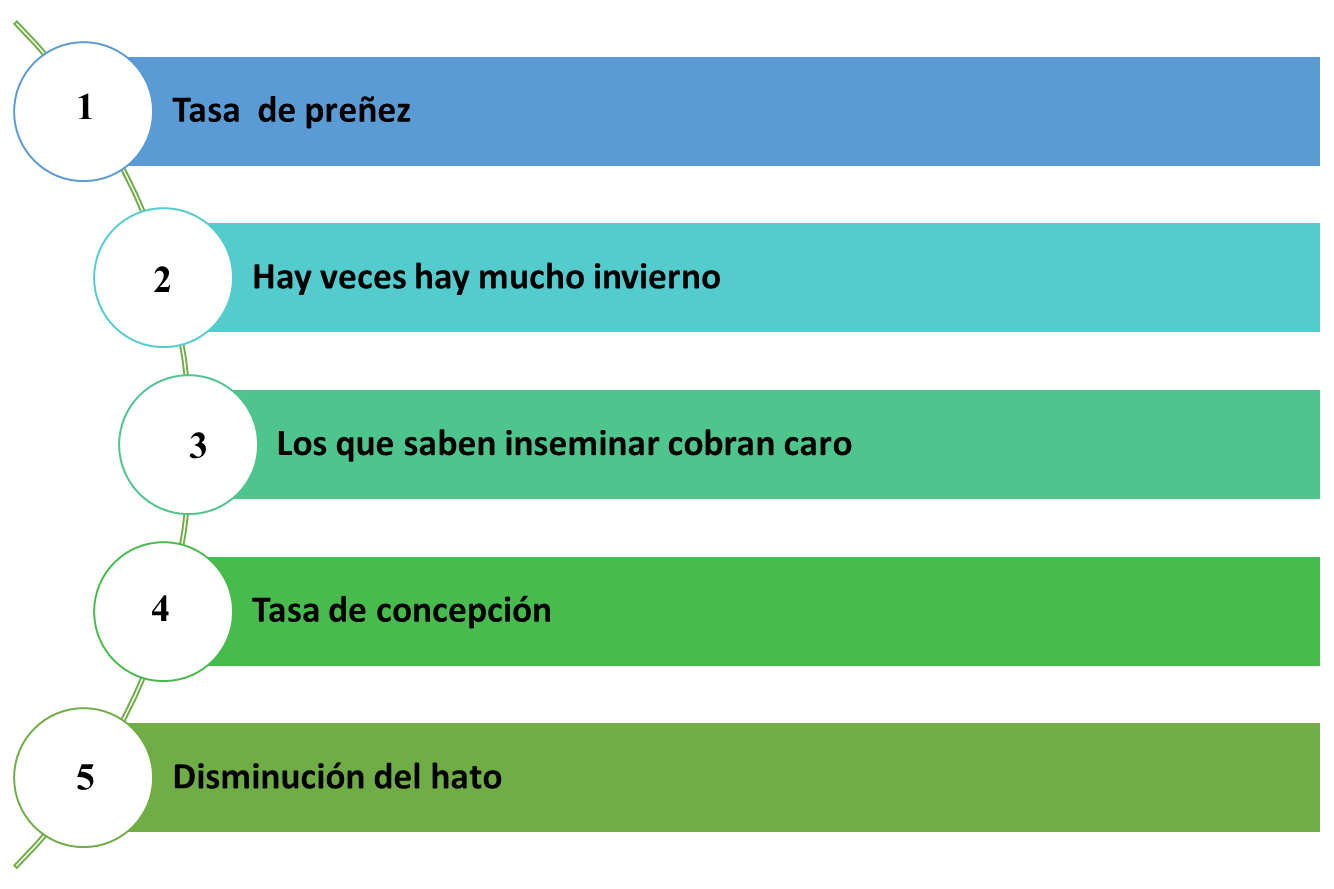

· Subfase fase de jerarquización del conocimiento explícito: los participantes analizaron cada uno de los cuadros del árbol de problemas para socializar y elegir cuáles son los cinco elementos de su interés. En la figura 6 se evidencian las respuestas más relevantes para los participantes.

Figura 6. Matriz de jerarquía conocimiento explícito

Luego de observar el árbol de análisis y de apropiarse de indicadores, como: la tasa de preñez, los días abiertos, la tasa de concepción, la tasa de servicio, el intervalo entre partos y la detección de celos, los participantes eligieron las causas e indicadores que más afectan sus producciones.(57) En esta etapa fueron socializadas las ideas acerca de cómo detectar los celos, los principales métodos empleados, la tecnología desarrollada para aumentar el porcentaje de efectividad y la detección de celos.(58) Otros aspectos socializados fueron: la duración del ciclo estral y los factores que afectan este periodo. Algunos participantes mencionaron que el clima y la alimentación, para la disponibilidad de forraje, juegan un papel predominante en este ciclo.(59,60,61,62)

· Subfase matriz de combinación: para esta etapa se combinaron las matrices de conocimiento explícito y tácito figuras 4 y 6, que derivaron en una nueva matriz integral. Los participantes revisaron las dos matrices y, de los diez conceptos que impactaban su producción, eligieron cinco, en orden de relevancia para sus sistemas de producción. En la figura 7 se aprecia la matriz elegida por los participantes, sin menoscabo del tipo de conocimiento.

Figura 7. Matriz de jerarquía de combinación

En esta última matriz se registraron las ideas e indicadores que afectaron la producción en la región elegida por los participantes.(63,64) Al mismo tiempo, se realizó un ejercicio práctico para entender mejor estos porcentajes y se divulgaron las principales técnicas que debían considerarse al realizar el proceso de inseminación artificial.(65,66,67,68,69,70) Asimismo, respecto al tema climático, se comentaron algunas ideas acerca de la importancia de la gestión del riesgo enfocado a condiciones climáticas y manejo de praderas para evitar la escasez de alimentos, por medio de la conservación de forrajes.(71,72)

Fase interiorización

Por último, luego de socializar la matriz de combinación, se realizó un proceso de planeación estratégica, en el cual se programó y documentó la forma más adecuada para optimizar la producción.(73,74) A partir de los cinco aspectos de la matriz, fueron elegidos tres elementos por parte de los participantes para que, posteriormente, replicaran este ejercicio en sus predios y fincas tabla 1. De esta forma se realizó una socialización definitiva que permitió a los participantes intercambiar ideas, experiencias y vivencias, para conocer a los productores de su entorno, ampliar su red y participar en las dinámicas referentes a la reproducción.(75,76,77)

|

Tabla 1. Hoja de trabajo diligenciada por los participantes para interiorizar el conocimiento adquirido |

|||||

|

Estrategia |

Tarea |

Indicador |

Meta |

Responsable |

Fecha |

|

Uso de registros |

Llevar en una hoja en físico o en Excel el registro de cada vaca que se desea reproducir y anotar cada cuanto se detecta el celo, comportamiento |

Porcentaje detección eficiente de celos |

90 % |

Dueño de cada predio y que maneja diariamente el ganado |

28/05/2022 |

|

Uso de registros |

Fecha de inseminación, fecha de detección preñez |

Porcentaje de concepción |

70 % |

Inseminador y encargado de manejar el ganado |

28/05/2022 |

|

Manejo de praderas |

Capacitación sobre manejo de praderas, formas de conservación de forraje y contingencias en caso de lluvias |

Porcentaje de capacitaciones al año |

80 % |

Umata y entes capacitadores de la región |

31/05/2022 |

CONCLUSIONES

Los asistentes al curso de reproducción bovina e inseminación artificial de San Miguel de Sema acogieron de forma activa la apropiación del conocimiento, mediante la participación en la elaboración de una matriz de creación del conocimiento. En la fase de combinación, al presentar la importancia de los elementos pertenecientes al conocimiento tácito, hubo una gran acogida y se compararon los indicadores ideales de la reproducción, respecto a los valores presentados en las fincas de los participantes.

Los aspectos más relevantes con relación al sistema de reproducción e inseminación artificial, luego de aplicar la herramienta de gestión del conocimiento, estuvieron vinculados a la capacitación, la práctica y el alta de gestión del riesgo, en condiciones climáticas desfavorables.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Abbas J, Sağsan M. Impact of knowledge management practices on green innovation and corporate sustainable development: A structural analysis. J Clean Prod. 2019;229:611-620. doi:10.1016/j.jclepro.2019.05.024

2. Jimenez XC, Vargas JC, Medina PRSO, Victoria SM. Death: between the individual and the social. Community and Interculturality in Dialogue 2023;3:118-118. https://doi.org/10.56294/cid2023118.

3. Adams G, Bruce L. Knowledge Management Systems and Developing Sustainable Competitive Advantage. J Knowledge Manag. 2003;7(2):142-54. doi:10.1108/13673270310477342

4. Alcaldía Municipal. Población. Alcaldía municipal de San Miguel de Sema Boyacá. http://www.sanmigueldesema-boyaca.gov.co/municipio/poblacion. Published 2018. Accessed February 18, 2024.

5. Parra AL, Escalona E, Gollo O. Estudio piloto comparativo de medidas antropométricas en bipedestación entre Tablas antropométricas y un Antropómetro Harpenden. Interdisciplinary Rehabilitation / Rehabilitacion Interdisciplinaria 2023;3:48-48. https://doi.org/10.56294/ri202348.

6. Alfonso O, Garrido M. Escenarios 2025 para la extensión agropecuaria: retos y posibilidades desde la prospectiva estratégica. Acta Agronómica. 2022;70(4). doi:10.15446/acag.v70n4.86508

7. Ron M, Pérez A, Hernández-Runque E. Prevalencia del dolor músculo esquelético auto-percibido y su asociación con el género en teletrabajadores/as del tren gerencial de una empresa manufacturera de alimentos venezolana. Interdisciplinary Rehabilitation / Rehabilitacion Interdisciplinaria 2023;3:51-51. https://doi.org/10.56294/ri202351.

8. Arango L. If you don’t owe, you don’t own: debt, discipline and growth in rural Colombia. J Rural Stud. 2020;78:271-281. doi:10.1016/j.jrurstud.2020.06.025

9. Araujo G, Varón V, Jaramillo C, et al. IRAKA: The first Colombian soil information system with digital soil mapping products. CATENA. 2021;196:104940. doi:10.1016/j.catena.2020.104940

10. Arrieta-Valderrama EJ, Cabarcas Velasquez M, Rodríguez-Arias CA. Análisis de las necesidades de bienestar laboral de los empleados de universidades en la región caribe: Caso barranquilla. Ad-Gnosis. 2019;8(8). doi:10.21803/adgnosis.v8i8.365

11. Soto HSB. Of the virtual as a promotor of interpretations in the acting of the contemporary subject. Community and Interculturality in Dialogue 2023;3:102-102. https://doi.org/10.56294/cid2024102.

12. Rodríguez-Pérez JA. Augmented reality as an accessory technology in surgery. Gamification and Augmented Reality 2023;1:27-27. https://doi.org/10.56294/gr202327.

13. Gonzalez-Argote D, Gonzalez-Argote J. Generation of graphs from scientific journal metadata with the OAI-PMH system. Seminars in Medical Writing and Education 2023;2:43-43. https://doi.org/10.56294/mw202343.

14. Barrios K, García P, Ruiz M. Capital social y los resultados de los grupos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación del departamento del Atlántico, Colombia. Inf Tecnológica. 2021;32(1):57-68. doi:10.4067/S0718-07642021000100057

15. Calvo O. La gestión del conocimiento en las organizaciones y las regiones: Una revisión de literatura. Tendencias. 2018;19(1):140-163. doi:10.22267/rtend.181901.91

16. Lichtensztejn M, Benavides M, Galdona C, Canova-Barrios CJ. Knowledge of students of the Faculty of Health Sciences about Music Therapy. Seminars in Medical Writing and Education 2023;2:35-35. https://doi.org/10.56294/mw202335.

17. Salazar GCL, Medina MFM, Claudio BAM, Ruiz JAZ. Product quality and profitability at masisa. Southern Perspective / Perspectiva Austral 2023;1:14-14. https://doi.org/10.56294/pa202314.

18. Castillo E, Cadavid J, Vásquez D. Análisis de las prácticas del extensionista rural y sus efectos en la formación de los caficultores. [Trabajo de grado de especialización]. Universidad de Antioquia. https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/29600/6/CastilloEvelin_2022_AnalisisPracticasExtensionista.pdf. Published 2022. Accessed February 18, 2024.

19. Fabiano G, Marcellusi A, Favato G. R versus D, from knowledge creation to value appropriation: Ownership of patents filed by European biotechnology founders. Technovation. 2021;108. doi:10.1016/j.technovation.2021.102328

20. García Arango DA, Henao Villa F, Aguirre Mesa ED, Henao Villa CF. Gestión del conocimiento: big data como estructuradora de información. InGente Americana. 2021;1(1):47-52. doi:10.21803/ingecana.1.1.411

21. Marcelo KVG, Claudio BAM, Ruiz JAZ. Impact of Work Motivation on service advisors of a public institution in North Lima. Southern Perspective / Perspectiva Austral 2023;1:11-11. https://doi.org/10.56294/pa202311.

22. Giraldo G, Gómez M, Giraldo C. COVID-19 y uso de redes sociales virtuales en educación médica. Educación Médica. 2021;22(5):273-277. doi:10.1016/j.edumed.2021.05.007

23. Gobernación de Boyacá. Secretaría de planeación. Rendición pública de cuentas municipio San Miguel de Sema. https://www.dapboyaca.gov.co/descargas/rendicion_cuentas/san%20miguel%20de%20sema.pdf. Published 2011. Accessed February 18, 2024.

24. Gómez-Cano CA, Miranda-Passo JC, Ramírez Fernández R. Análisis bibliométrico de la producción científica sobre crowdsourcing en salud. Salud, Ciencia Y Tecnología. 2023;3:597. doi:10.56294/saludcyt2023597

25. Aveiro-Róbalo TR, Pérez-Del-Vallín V. Gamification for well-being: applications for health and fitness. Gamification and Augmented Reality 2023;1:16-16. https://doi.org/10.56294/gr202316.

26. Gómez O. Factores institucionales que impactan en la actividad emprendedora de los estudiantes universitarios. Región Científica. 2023;2(1):202327. doi:10.58763/rc202327

27. Gutiérrez G, Gutiérrez I, Hernández H, Suárez J, Casanoves F. Relevance of local knowledge in decision-making and rural innovation: A methodological proposal for leveraging participation of Colombian cocoa producers. J Rural Stud. 2020;75:119-124. doi:10.1016/j.jrurstud.2020.01.012

28. Bory E de JP, Naranjo OV, Herrero LB, Flores LGA, Fuentes MGB. Pertinence of the teaching use of virtual classroom by Basic Biomedical Science Department. Seminars in Medical Writing and Education 2023;2:31-31. https://doi.org/10.56294/mw202331.

29. Hadjielias E, Christofi M, Tarba S. Knowledge hiding and knowledge sharing in small family farms: A stewardship view. J Bus Res. 2021;137:279-292. doi:10.1016/j.jbusres.2021.08.042

30. Harvey Narváez J, Hernández E L. Diferencias intergeneracionales en el Sentido de Comunidad entre un grupo de niños y adultos mayores de la parcela de Cujacal en la ciudad de San Juan de Pasto–Colombia. Pensamiento Americano. 2019;12(23). doi:10.21803/pensam.v12i22.253

31. Santos CA, Ortigoza A, Barrios CJC. Nursing students’ perceptions of Clinical Clerkship. Seminars in Medical Writing and Education 2023;2:30-30. https://doi.org/10.56294/mw202330.

32. Henríquez-Fuentes G, Higuera-Ojito VH, Rosano Reyes E, Robles N, Aragaki A. Estrategias de formación en busca de una Universidad socialmente responsable. Pensamiento Americano. 2019;12(24):180-197. doi:10.21803/pensam.v12i24.335

33. Higuera E. Aspectos clave en agroproyectos con enfoque comercial: Una aproximación desde las concepciones epistemológicas sobre el problema rural agrario en Colombia. Región Científica. 2022;1(1):20224. doi:10.58763/rc20224

34. Coronado JB, Vidal MPL, Ravilli GA, Rosario MD, Santos AML, Guzman MPS. Conception of death in different cultures and funeral rites in Bolivia, China, Indonesia, Madagascar and USA. Community and Interculturality in Dialogue 2023;3:64-64. https://doi.org/10.56294/cid202364.

35. Hoyos Y, Melo J, Sánchez V. Sistematización de la experiencia de circuito corto de comercialización estudio de caso Tibasosa, Boyacá. Región Científica. 2022;1(1):20228. doi:10.58763/rc20228

36. Hutton S, Demir R, Eldridge S. How does open innovation contribute to the firm’s dynamic capabilities? Technovation. 2021;106. doi:10.1016/j.technovation.2021.102288

37. Jaramillo Valencia B, Borja Perlaza AM, Ríos Ortiz D. Influencia del proceso de inclusión a la inversa en el contexto educativo. Pensamiento Americano. 2019;12(24):69-78. doi:10.21803/pensam.v12i24.3

38. Sánchez RM. Transformando la educación online: el impacto de la gamificación en la formación del profesorado en un entorno universitario. Metaverse Basic and Applied Research 2023;2:47-47. https://doi.org/10.56294/mr202347.

39. Jiménez S, Torres L, Parra J, et al. Perfil de resistencia antimicrobiana en aislamientos de Staphylococcus spp. obtenidos de leche bovina en Colombia. Revista Argentina de Microbiología. 2020;52(2):121-130. doi:10.1016/j.ram.2019.05.004

40. Castillo JIR. Aumented reality im surgery: improving precision and reducing ridk. Gamification and Augmented Reality 2023;1:15-15. https://doi.org/10.56294/gr202315.

41. Ledesma F, Malave B. Patrones de comunicación científica sobre E-commerce: un estudio bibliométrico en la base de datos Scopus. Región Científica. 2022;1(1):202213. doi:10.58763/rc202214

42. Leon D. Strategic factors for developing sustainable knowledge based organizations. European Conference on Knowledge Management. Academic Conference International Limited. University Lasi. https://www.researchgate.net/publication/290043248_Strategic_factors_for_developing_sustainable_knowledge_based_organizations. Published 2012. Accessed February 18, 2024.

43. Pérez-Hernández G, Téllez NR, C JJR, S LGL, L OG. Use of videos as a method of learning in social service projects. Community and Interculturality in Dialogue 2023;3:100-100. https://doi.org/10.56294/cid2023100.

44. Lopera A. Apropiación social de las TIC y asociaciones agrícolas del sector rural: revisión sistemática de la literatura 2010-2020. Texto livre. 2022;15. doi:10.35699/1983-3652.2022.37365

45. Mach K, Lemos M, Meadow A, et al. Actionable knowledge and the art of engagement. Current Opinion in Environmental Sustainability. 2020;42:30-37. doi:10.1016/j.cosust.2020.01.002

46. Sebo TAR, Oentarto ASA, Situmorang DDB. “Counseling-Verse”: A Survey of Young Adults from Faith-Based Educational Institution on the Implementation of Future Mental Health Services in the Metaverse. Metaverse Basic and Applied Research 2023;2:42-42. https://doi.org/10.56294/mr202342.

47. Machuca-Contreras F, Canova-Barrios C, Castro M. Una aproximación a los conceptos de innovación radical, incremental y disruptiva en las organizaciones. Región Científica. 2023;2(1):202324. doi:10.58763/rc202324

48. Małajowicz A, Żegleń P, Bernat T. Knowledge and educational capital in the process of modern society creation. Procedia Computer Science. 2019;159:2461-2469. doi:10.1016/j.procs.2019.09.421

49. David BGM, Ruiz ZRZ, Claudio BAM. Transportation management and distribution of goods in a transportation company in the department of Ancash. Southern Perspective / Perspectiva Austral 2023;1:4-4. https://doi.org/10.56294/pa20234.

50. Marín S. Apropiación social del conocimiento: una nueva dimensión de los archivos. Revista Interamericana de Bibliotecología. 2012;35(1):55-62. doi:10.21803/pensam.v12i22.253

51. Mosquera Castro AL, Leal Céspedes JC, Montoya Monsalve JN. El bienestar como práctica de alto rendimiento en la Organización. Una mirada desde el modelo de Ryff. Ad-Gnosis. 2021;10(10):83-101. doi:10.21803/adgnosis.10.10.471

52. Nahi HA, Hasan MA, Lazem AH, Alkhafaji MA. Securing Virtual Architecture of Smartphones based on Network Function Virtualization. Metaverse Basic and Applied Research 2023;2:37-37. https://doi.org/10.56294/mr202337.

53. Nonaka I, Hirose A. Introduction to the Concepts and Frameworks of Knowledge-Creating Theory. Knowledge Creation in Community Development. doi:10.1007/978-3-319-57481-3_1

54. Nonaka I, Toyama R, Hirata T. Managing flow. A process theory of the knowledge-based firm. Springer. doi:10.1057/9780230583702

55. Dionicio RJA, Serna YPO, Claudio BAM, Ruiz JAZ. Sales processes of the consultants of a company in the bakery industry. Southern Perspective / Perspectiva Austral 2023;1:2-2. https://doi.org/10.56294/pa20232.

56. Nonaka I, Takeuchi H. The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford University Press.

57. Ode E, Ayavoo R. The mediating role of knowledge application in the relationship between knowledge management practices and firm innovation. J Innovation & Knowledge. 2019;5(3):210-218. doi:10.1016/j.jik.2019.08.002

58. Cardoza W, Rodriguez C, Pérez-Galavís A, Ron M. Work psychosocial factors and stress in medical staff in the epidemiology area of a public institution. Interdisciplinary Rehabilitation / Rehabilitacion Interdisciplinaria 2023;3:52-52. https://doi.org/10.56294/ri202352.

59. Gutierrez CYF. Vernacular Architecture and Modern Design: Towards a New Aesthetics and Functionality. Land and Architecture 2023;2:50–50. https://doi.org/10.56294/la202350.

60. Oktari R, Munadi K, Idroes R, Sofyan H. Knowledge management practices in disaster management: Systematic review. International Journal of Disaster Risk Reduction. 2020;51. doi:10.1016/j.ijdrr.2020.101881

61. Valencia DS. Training plan for the conservation and implementation of coccinellids (Coleoptera: Coccinellidae) as natural biological control agents. Environmental Research and Ecotoxicity 2023;2:52–52. https://doi.org/10.56294/ere202352.

62. Peña J, Reina J. Agroecology and communal innovation: LabCampesino, a pedagogical experience from the rural youth in Sumapaz Colombia. Current Research in Environmental Sustainability. 2022;4. doi:10.1016/j.crsust.2022.100162

63. Cuentas JAA, Bernedo-Moreira DH. Ephemeral Architecture as a Solution in the Evolution of Public Spaces. Land and Architecture 2023;2:51–51. https://doi.org/10.56294/la202351.

64. Castillo-Gonzalez W, Lepez CO, Bonardi MC. Augmented reality and environmental education: strategy for greater awareness. Gamification and Augmented Reality 2023;1:10-10. https://doi.org/10.56294/gr202310.

65. Huamán NYA, Espilco POV. Internal control and its influence on the management of fixed assets of a Textile Company in Lima, Peru. Edu - Tech Enterprise 2023;1:3–3. https://doi.org/10.71459/edutech20233.

66. Rabiu M, Jaeger M. Appropriation and routinisation of circular consumer practices: A review of current knowledge in the circular economy literature. Cleaner and Responsible Consumption. 2022;7. doi:10.1016/j.clrc.2022.100081

67. Alvarado MAG. Gentrification and Community Development: An analysis of the main lines of research. Gentrification 2023;1:2–2. https://doi.org/10.62486/gen20232.

68. Saqlain M, Munir M, Rehman SU, et al. Knowledge, attitude, practice and perceived barriers among healthcare workers regarding COVID-19: a cross-sectional survey from Pakistan. Journal of Hospital Infection. 2020;105(3):419-423. doi:10.1016/j.jhin.2020.05.007

69. Barrios CJC, Hereñú MP, Francisco SM. Augmented reality for surgical skills training, update on the topic. Gamification and Augmented Reality 2023;1:8–8. https://doi.org/10.56294/gr20238.

70. Espinosa RDC, Caicedo-Erazo JC, Londoño MA, Pitre IJ. Inclusive Innovation through Arduino Embedded Systems and ChatGPT. Metaverse Basic and Applied Research 2023;2:52-52. https://doi.org/10.56294/mr202352.

71. Gonzales MDB, Ruiz JAZ, Claudio BAM. Transportation management and distribution of goods in a transportation company in the department of Ancash. Southern Perspective / Perspectiva Austral 2023;1:4–4. https://doi.org/10.56294/pa20234.

72. Sastoque M, Restrepo E. Aproximación dialógica a las necesidades formativas para perfeccionar la práctica de la extensión rural con campesinos en Caldas, Colombia. Revista de Economía y Sociología Rural. 2022;60(1):1-19. doi:10.1590/1806-9479.2021.242488

73. Peñaloza JEG, Bermúdez LMA, Calderón YMA. Perception of representativeness of the Assembly of Huila 2020-2023. Multidisciplinar (Montevideo) 2023;1:13–13. https://doi.org/10.62486/agmu202313.

74. Vallejo F, Salazar M, Nieto L, Giraldo R. Sustainability of agroecosystems in a Rural Reserve Area of Pradera, Valle del Cauca, Colombia. Environmental and Sustainability Indicators. 2020;7. doi:10.1016/j.indic.2020.100040

75. Auza-Santiváñez JC, Díaz JAC, Cruz OAV, Robles-Nina SM, Escalante CS, Huanca BA. Bibliometric Analysis of the Worldwide Scholarly Output on Artificial Intelligence in Scopus. Gamification and Augmented Reality 2023;1:11–11. https://doi.org/10.56294/gr202311.

76. Silva C. Impulsando la Neurorehabilitación con Wearables e IoT. Interdisciplinary Rehabilitation / Rehabilitacion Interdisciplinaria 2023;3:49-49. https://doi.org/10.56294/ri202349.

77. Vázquez V, Martínez G. Desarrollo regional y su impacto en la sociedad mexicana. Región Científica. 2023;2(1):202336. doi:10.58763/rc202336

FINANCIACIÓN

Ninguna.

CONFLICTO DE INTERÉS

Ninguno.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Liliana Patricia Mancera Rodríguez, Pedro Alejandro Sánchez Sánchez.

Curación de datos: Liliana Patricia Mancera Rodríguez, Pedro Alejandro Sánchez Sánchez.

Análisis formal: Liliana Patricia Mancera Rodríguez, Pedro Alejandro Sánchez Sánchez.

Adquisición de fondos: Liliana Patricia Mancera Rodríguez, Pedro Alejandro Sánchez Sánchez.

Investigación: Liliana Patricia Mancera Rodríguez, Pedro Alejandro Sánchez Sánchez.

Metodología: Liliana Patricia Mancera Rodríguez, Pedro Alejandro Sánchez Sánchez.

Administración del proyecto: Liliana Patricia Mancera Rodríguez, Pedro Alejandro Sánchez Sánchez.

Recursos: Liliana Patricia Mancera Rodríguez, Pedro Alejandro Sánchez Sánchez.

Software: Liliana Patricia Mancera Rodríguez, Pedro Alejandro Sánchez Sánchez.

Supervisión: Liliana Patricia Mancera Rodríguez, Pedro Alejandro Sánchez Sánchez.

Validación: Liliana Patricia Mancera Rodríguez, Pedro Alejandro Sánchez Sánchez.

Visualización: Liliana Patricia Mancera Rodríguez, Pedro Alejandro Sánchez Sánchez.

Redacción – borrador original: Liliana Patricia Mancera Rodríguez, Pedro Alejandro Sánchez Sánchez.

Redacción – revisión y edición: Liliana Patricia Mancera Rodríguez, Pedro Alejandro Sánchez Sánchez.